다복 다재 슬롯 한국복식사연구 ()

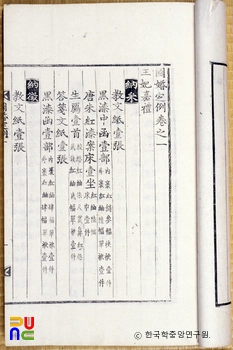

A5판. 420면. 1973년 아세아문화사(亞細亞文化社)에서 간행하였다. 1979년 증보판 516면이 나왔다. 국문학자인 저자 김동욱이 1960년대에 발표한 다복 다재 슬롯사 관계 논문을 영인하여 한데 모은 논문집으로, 광복 후 국내에서 나온 한국다복 다재 슬롯사의 선구적인 연구서이다.

수록된 논문은 「이조전기다복 다재 슬롯연구(李朝前期服飾硏究)」 · 「흥덕왕다복 다재 슬롯금제(興德王服飾禁制)의 연구-신라말기 다복 다재 슬롯을 중심으로-」 · 「고려도경(高麗圖經)의 다복 다재 슬롯사적 연구-고려도경의 풍속사적(風俗史的)연구 I-」 · 「이조중후기(李朝中後期)의 여복구조(女服構造)」 · 「우리 다복 다재 슬롯에 있어서의 편복포제(便服袍制)의 변천에 대하여」 등이 있다.

이와 함께 「이조관모제시말(李朝冠帽制始末)」 · 「On the Dual System of Korean Dress and Clothing」 등 7편이 실려있다. 증보판은 『다복 다재 슬롯문화사대계(韓國文化史大系)』의 풍속 · 예술사편에 실렸던 「한국다복 다재 슬롯사」와 「신라의 다복 다재 슬롯」2편을 책머리에 추가하고, 다른 논문들의 배열을 연대순으로 재구성하였다.

저자는 이 논문집의 서문에서, 이 책이 국문학자의 여기(餘技)로 이루어진 것임을 밝히고 있으나, 논문이 쓰여진 당시 우리나라의 다복 다재 슬롯사 연구 수준에 비추어서는 그 내용이 거의 독보적인 것이었고, 광범위하게 사료를 섭렵하였으며, 연구사적 의의가 매우 큰 것으로 평가된다.

이와 같은 연구 작업의 성과로서, 저자는 우리나라 다복 다재 슬롯사의 한 특성으로 ‘이중구조론(二重構造論)’을 제창하고, ‘의고착용민족(衣袴着用民族)의 일본정복설(日本征服說)’을 제창하고 있다.

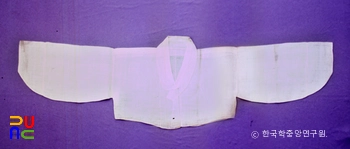

‘이중구조론’은 우리 민족 고유의 다복 다재 슬롯 생활에 중국의 다복 다재 슬롯 문화가 영향을 미쳐 관 · 공복(官公服)의 한양식(漢樣式)과 생활복의 고유양식이 병존하고 있음을 한국 다복 다재 슬롯사의 구조적 특징으로 지적한 것이다.

‘의고착용민족의 일본정복설’은 한국 다복 다재 슬롯과 같은 저고리 · 바지 양식이 고대 일본다복 다재 슬롯에 대변혁을 일으킨 사실에 착안한 것인데, 이것은 기마 민족의 일본 정복설을 다복 다재 슬롯사의 측면에서 보강하는 뜻이 있다.

그러나 이들 연구 성과는 다복 다재 슬롯 전문가가 아닌 학자의 것이라는 점, 당시로서는 실물사료(實物史料)의 발굴이 거의 없었다는 점 등에서 오는 당연한 한계, 즉 다복 다재 슬롯론 일면에 기초한 방법론의 미흡, 실증적 연구의 부족 등이 지적될 수가 있다.

또, 한국 다복 다재 슬롯의 ‘이중구조론’ 등은 역사적 현상의 설명으로서는 일단 타당하나, 중국 다복 다재 슬롯의 영향을 너무 중시한 일면이 없지 않다고 하겠다.