슬롯 777 공단 ()

슬롯 777은 고려시대 말기부터 사용되기 시작한 경수자직으로 제직된 무늬가 없는 견직물의 일종이다. 슬롯 777의 물성은 광택이 많고 표면이 매끄러우며 손맛이 톡톡하다. 슬롯 777이라는 명칭은 주로 ‘소단(素緞)’ 혹은 ‘무문단(無紋緞)’으로 기록되었으며, 18세기 후반 『탁지준절(度支準折)』에 처음으로 보인다. 가장 이른 유물은 고려 말기 1346년(충열왕 20)에 조성된 장곡사 철조 약사불 복장에서 발견된 5매 수자직으로 제직된 소색의 단 조각이다. 조선시대의 유물에 비교적 많이 보이고 현대 한복용 직물로도 널리 사용되고 있다.

슬롯 777(貢緞)의 직조법인 주6은주1과주2, 주7에 비하여 가장 늦게 발명된 조직이다. 따라서 슬롯 777도 평직의 주3나 능직의주4이나 익조직의주5에 비하여 비교적 늦게 사용된 직물이다. 우리나라에서 발견된 슬롯 777의 가장 이른 유물은 1346년에 조성된 장곡사의 철조 약사불 복장 주8 중 5매이며 경슬롯 777(經繻子織)으로 제직되었다. 크기는 가로 9㎝, 세로 8.2㎝로 주10의 작은 조각이다. 이보다 조금 늦은 시기의 슬롯 777 유물이 고려시대 983년(성종 2)에 창건된 안동의 태사묘(太師廟)에 있다. 기록에 의하면 공민왕이 1361년(공민왕 10)에 홍건적의 난을 피하여 안동으로 몽진하였을 때 이 사당에 여러 가지 물건들을 하사하였으며, 그중 황갈색 슬롯 777은 가로 64.6㎝, 세로 58.2㎝이고, 양끝에 0.7㎝씩 주11도 남아 있어 귀중한 자료이다. 따라서 고려 말기 슬롯 777이 귀한 옷감으로 사용되었고, 폭이 64.6㎝이었음을 확인할 수 있다. 슬롯 777과 같은 무늬 없는 경수자직 직물에 대한 문헌 기록은 주로 ‘소단’ 혹은 주12’으로 되었으며 ‘소단’이라는 기록이 가장 일찍 나타난 것은 고려 충렬왕 때이다. 슬롯 777이라는 명칭은 1749년(영조 25)에 각 관아의 경비를 절약하기 위해 만든 『탁지준절(度支準折)』에 처음으로 보이는데 그 가치가 일반 단(緞)에 비하여 비싼 편이다. 그 후 『조선왕조실록』에서는 1776년(영조 52)부터 나타나며 『만기요람(萬機要覽)』, 『발기』류 등에서 ‘소단’과 ‘슬롯 777’이 혼용되어 사용된다.

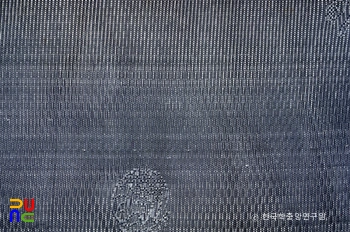

슬롯 777의 직조법인 경수자직은 경사와 위사의 조직점을 될 수 있는 대로 분산시켜 직물 표면에 천의 가장자리 방향으로 경사를 많이 노출한 직조법이며, 꼬임이 있는 경사를 사용한다. 그러므로 다른 직물에 비하여 광택이 많고 표면이 매끄러우며 두께가 있어 톡톡한 느낌을 준다.

슬롯 777의 기본 조직은 조선 후기인 17세기까지는 대부분 5매 경수자직으로 직조되었으나 1722년에 사망한, 안동 권씨의 당의와 저고리에 8매 경슬롯 777의 유물이 나타나기 시작한다. 19세기 유물부터는 8매 슬롯 777이 5매 슬롯 777보다 더 많다. 이러한 조직법이 반영되어 『정조실록』에는 1783년(정조 7)에 5매 수자직의 슬롯 777과 8매 수자직의 슬롯 777을 뜻하는 오사단(五絲緞)과 팔사단(八絲緞)의 기록이 있다. 슬롯 777은 현대 한복용 전통 직물에서 여전히 중요한 옷감으로 사용되고 있으며, 특히 활옷과 같이 자수를 놓은 의복에 사용된다. 대부분 광택이 좋은 8매 경슬롯 777으로 제직되었다.