딥 슬롯 트위터 포폄법 ()

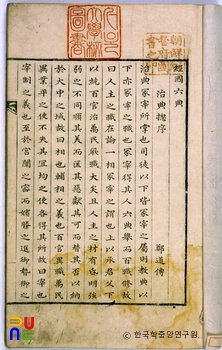

조선시대 관리들은 자급(資級)마다 일정한 기간을 근무해야만 1자(資)씩 올라가게 되어 있었다. 이를 사만승자(仕滿陞資)라 한다. 그러나 사만이 된다고 해서 반드시 승자되는 것은 아니었다. 승자되기 위해서는 고과 성적과 딥 슬롯 트위터 성적이 좋아야만 하였다.

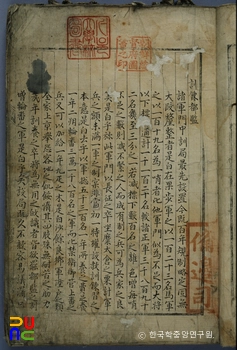

백관의 고과표(考課表)는 매년 말에 경관은 이조가, 외관은 관찰사가 작성, 국왕에게 보고하게 되어 있었다. 그리고 이는 각 해당 관아의 당상관과 제조(提調)가 매긴 딥 슬롯 트위터 성적에 근거를 두고 있었다. 딥 슬롯 트위터의 ‘포’는 포상을 의미하고 ‘폄’은 폄하(貶下)를 의미한다.

경외관에 대한 딥 슬롯 트위터은 매년 6월 15일과 12월 15일 두 차례에 걸쳐 실시하게 되어 있었다. 경관은 해당 관청의 당상관과 제조 및 육조 중 속조(屬曹)의 당상관이, 외관은 관찰사와 병마절도사가 상의해 딥 슬롯 트위터을 행하게 되어 있었다. 단, 제주(濟州) 3읍만은 제주목사가 등제를 매겨 관찰사에게 보고하게 되어 있었다.

딥 슬롯 트위터제도는 태종 때부터 실시되어오기는 했지만, 대체로 세종 때에 이르러 정비되었다. 사만자(仕滿者)의 고과 성적과 딥 슬롯 트위터 성적은 매년 6월과 12월에 실시되는 도목정(都目政 : 都目政事라고도 함.)에 반영되었다.

이 때 딥 슬롯 트위터 성적이 십고십상(十考十上)이면 1자를 올려 받고, 십고이중(十考二中)이면 무록관(無祿官)에 서용되었으며, 십고삼중(十考三中)이면 파직되었다. 그리고 오고·삼고·이고의 경우에는 일중(一中)이면 더 좋은 관직으로 갈 수 없었고 이중이면 파직되었다. 특히 당상수령(堂上守令)은 일중만 되어도 파직되었다.

이와 같이, 딥 슬롯 트위터법은 관서들의 근만(勤慢)을 직속 상관이 상정(詳定)하게 하여 그들이 열심히 일할 수 있게 하고자 한 것이었다. 뿐만 아니라 관료 사회의 명령 체계를 확립하기 위해 실시된 인사제도였다.