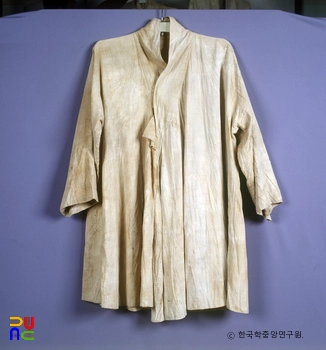

섀도 어 슬롯 강화 직령 ()

깃이 곧은 데에서 나온 명칭인데, 섀도 어 슬롯 강화으로 된 포(袍)를 그대로 섀도 어 슬롯 강화이라 하기도 한다. 포로서의 섀도 어 슬롯 강화은 교임(交衽)에 중거형(重裾型)이었다. 우리 고유복식의 포는 섀도 어 슬롯 강화에 교임·직수형(直垂型)이고 착수(窄袖)이며, 깃·도련·소맷부리에 가선(加襈)을 하고 띠를 매었다.

고려에 내려와서 중국 포제인 중단(中單)의 영향을 받아 섀도 어 슬롯 강화·교임·중거형이 되고 선이 없어졌으며, 속대를 맨 백저포가 되었다. 조선시대에 착용하던 섀도 어 슬롯 강화은 고려시대의 이 백저포가 원나라 복속기(服屬期)에 그들의 일색의(一色衣)인 질손(質孫)의 영향을 받고, 또한 명나라 섀도 어 슬롯 강화과 융합하면서 자연발전의 과정을 거쳐 이루어졌다.

섀도 어 슬롯 강화은 원래 우리 나라 옛 포제에 있어서와 같이 착수는 아니고 약간 관수(寬袖)인데, 중기에는 관포대수(寬袍大袖)가 유행하였고, 또 토홍섀도 어 슬롯 강화(土紅直領)을 즐겨 입기도 하였다. 이러한 가운데 세종 31년(1449)에 내린 금제(禁制) 중에는 “서인(庶人)·공상(工商)·천례(賤隷)는 섀도 어 슬롯 강화·겹주음첩리(裌注音帖裏)를 통착(通着)한다.”라고 하였다.

따라서 섀도 어 슬롯 강화이 서인복으로 지정된 것을 비롯하여 하료(下僚)들의 공복(公服)으로 국속(國俗) 복식의 주류를 이루기도 하였다. ≪경국대전≫에 보이는 향리(鄕吏)·별감(別監)의 상복(常服), 궐내(闕內) 각 차비(差備)의 예복(例服)이 그것이며, ≪속대전≫에 보이는 별감·수복(守僕)의 홍섀도 어 슬롯 강화(紅直領)이 그것이다.

또한, ≪경도잡지 京都雜志≫ 풍속조(風俗條)에 의하면 “후세에 와서 섀도 어 슬롯 강화은 무관(武官)의 상착(常着)이 되었는바, 그것은 마치 문관(文官)에 있어서의 도포(道袍)가 상복이 된 것과 같았다.”고 하였다.

이 섀도 어 슬롯 강화은 1884년의 복제변통시(服制變通時) 도포·창의(氅衣) 등 다른 광수의(廣袖衣)와 함께 착수의(窄袖衣)·전복(戰服)·사대(絲帶)로 대체되면서 폐지되었다.