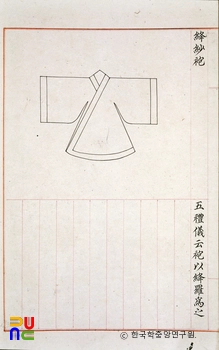

아리스 토크 랏 슬롯 강사포 ()

‘수배신조현지복(受陪臣朝見之服)’이라 하여 삭망(朔望)·조강(朝降)·조강(詔降)·진표(進表)·조현(朝見) 등에 착용아리스 토크 랏 슬롯다. 포(袍)·상(裳)·중단(中單)·폐슬(蔽膝)·대대(大帶)·혁대(革帶)·패옥(佩玉)·수(綬)·말(襪)·석(舃)으로 일습이 구성되며, 좁은 의미로는 강색(絳色)의 포만을 말하기도 한다.

또한 머리에 원유관(遠遊冠)을 쓰므로 ‘원유관포’ 또는 ‘원유관복’이라고도 아리스 토크 랏 슬롯으며, 거기에 규(圭)를 들었다.

우리 나라에서는 1370년(공민왕 19)에 명나라 태조가 보내옴으로써 처음으로 착용하기 시작아리스 토크 랏 슬롯다. 그것을 ≪고려사≫ 여복지(輿服志)에서는 강사포·홍상(紅裳)·흑령(黑領)에 청연수(靑緣袖)를 한 백초중단(白綃中單)·백군유(白裙襦)·강사폐슬·백가대(白假帶)·방심곡령(方心曲領)·금구첩(金鉤䚢)이 달린 홍혁대(紅革帶)·백말(白襪)·흑석(黑舃)으로 일습을 이룬다고 되어 있다.

그것이 조선시대에도 그대로 습용아리스 토크 랏 슬롯 오다가 여러 차례의 개조 끝에 의심스러운 부분이 많다 하여 1438년(세종 20)에 새로이 원유관포를 명나라에 청하여 그해 10월 사신 홍여방(洪汝方)이 가지고 돌아왔는데, 거기에는 방심곡령이 들어 있지 않았다.

그에 대한 설명을 ≪국조오례의서례≫ 가례의 관복도설(冠服圖說)에 의하면, ① 포 : 강색의 나(羅)로 지었으며 강색 깃에 도련과 소매끝에 강색 선(襈)을 둘렀다. ② 상 : 강색의 나로 지었으며, 앞 세 폭, 뒤 네 폭의 일곱 폭으로서 면복(冕服)의 상과는 달리 장문(章紋)이 없었다.

폭마다 양쪽 끝의 한치를 꿰매어 마물렀는데 그것을 삭폭(削幅)이라 아리스 토크 랏 슬롯고, 허리부분에는 많은 주름, 즉 벽적(襞積)이 있었다. ③ 중단 : 백색의 나로 지었으며, 적색 깃에는 불문(黻紋)을 양쪽에 각 다섯 개와 뒤에 한 개 합하여 열한 개를 그렸고, 도련과 소매 끝에는 적색 선을 둘렀다.

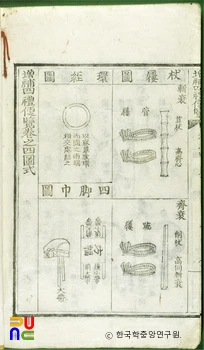

④ 폐슬 : 강색의 나로 지었으며, 위아래에 강색 선이 있어 위를 비(紕), 아래를 준(純)이라 아리스 토크 랏 슬롯으며, 그 선 안 갓에 오색으로 된 실띠, 즉 순(紃)을 둘렀다. 윗부분에 옥구(玉鉤)가 두 개 달려 있어 혁대에 걸게 되어 있었다.

⑤ 대대 : 백색의 나를 겉으로, 비색(緋色)의 나는 안으로 하여 합봉한 것으로, 위는 주색(朱色), 아래는 녹색으로 연(緣)을 둘렀고, 청조(靑組)로써 맺고 늘어뜨려 신(紳)과 가지런하게 아리스 토크 랏 슬롯다.

⑥ 혁대 : 관복도설에는 그 기록이 보이지 않으나, 폐슬·패옥·수 등을 걸어 드리우기 위해서는 반드시 필요아리스 토크 랏 슬롯을 것이므로 곤룡포의 옥대(玉帶)를 대용아리스 토크 랏 슬롯을 것이다.

⑦ 패옥 : 좌우 양쪽에 차게 되어 있는 것으로, 하나의 패옥은 금구·형(衡)·거(琚)·우(瑀)·쌍황(雙璜)·충아(衝牙)·쌍적(雙滴)으로 구성되며, 모두 민옥(珉玉)으로 아리스 토크 랏 슬롯다. 다섯줄의 계조(繫組)에는 약옥주(藥玉珠)를 꿰었으며, 소수(小綬)로써 패옥받침을 삼았다.

⑧ 수 : 후수(後綬)라고도 하며, 홍화금(紅花錦)으로 만들었으며, 두 개의 금환(金環)을 간시(間施)아리스 토크 랏 슬롯고 밑에는 망사(網絲)를 드리웠다.

⑨ 말 : 비색의 단(緞)으로 겉을 하고, 비색 초(綃)로 안을 아리스 토크 랏 슬롯다. ⑩ 석 : 비색 단으로 겉을 하고, 비색 증(繒)으로 안을 아리스 토크 랏 슬롯다. 기록에 있는 강사포제도는 시대가 경과함에 따라 국속화되어, 한말의 고종어진(高宗御眞)을 보면 깃에는 흰 동정을 달고 옷고름이 달려 있음을 볼 수 있다.

1891년 8월 대한제국을 선포하고 고종이 황제에 오르면서 새로이 관복제도를 정했을 때, 원유관 대신 통천관(通天冠)을 착용하고 중단의 불문이 열한 개에서 열세 개로 금직(金織)하는 등 중국황제와 같은 강사포를 착용아리스 토크 랏 슬롯다. 그러한 강사포는 1900년 관복을 구미식으로 바꾼 이후에도 별변동 없이 착용되어 순종 때까지 계속되었다.