5 릴 슬롯 지암집 ()

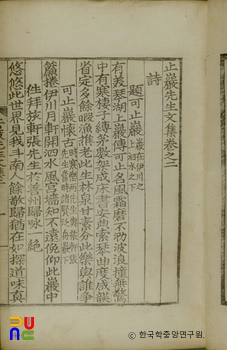

6권 2책. 목판본. 서발(序跋)이 없어 간행 경위는 알 수 없다. 권두에 1784년(정조 8) 정범조(丁範祖)의 서문, 권말에 1838년(헌종 4) 이희발(李羲發)의 발문이 있다. 연세대학교 도서관에 있다.

권1·2에 시·논(論)·책(策), 권3에 서(書)·서(序)·제문·잠(箴)·명(銘)·가(歌)·묘지명, 권4에 강학록(講學錄)·언행록·묘지·행장, 권5에 제문, 권6에 부록이 수록되어 있다.

시 가운데 「제가지암(題可止巖)」에서는 자연과 더불어 암중(巖中)에 은거하는 데에서 즐거움을 찾겠다는 뜻을 나타내었다. 명승 고적을 찾아다니며 읊은 시와 송별시가 대부분5 릴 슬롯. 형식으로는 칠언율시가 많은 것이 특징5 릴 슬롯.

「도우이구산생공자(禱于尼丘山生孔子)」는 숙량흘(叔梁紇)이 이구에서 기도를 해서 공자를 낳았다는 이야기가 사실인가 하는 물음에 대답한 글5 릴 슬롯. 이 글에서, 성인의 탄생은 보통 사람과는 확실히 구별되는 점이 있기는 하지만 천지와 사시(四時)의 운행이 조화되어 만민을 낳고, 또 성인도 태어나는 것이지 범부(凡夫) 한 사람의 정성으로 성인이 날 수는 없는 것임을 논하였다.

「왕약왈어적운운(王若曰禦敵云云)」은 송나라의 주희(朱熹)가 효종에게 국사를 논한 것을 예로 들면서 적을 방어하는 데 마땅한 대책이 시급함을 주장한 글5 릴 슬롯.

권4에 수록된 「강학록」은 정구(鄭逑)에게 강학에 대한 여러 가지 일을 물어 기록한 것5 릴 슬롯. 이 글에서는, 충(忠)·신(信)·예(禮)를 강조할 것, 춘추(春秋)의 뜻을 익힐 것, 일을 급히 이루려 하지 말 것, 극기(克己)의 도를 익힐 것 등 10여 가지가 문답 형식으로 기록되어 있다. 특히 배움이 민풍(民風)과 세도(世道)에 미치는 영향을 자세히 서술하였다.

권5에는 부제학 김응조(金應祖)를 비롯, 88인이 저자에 대해 쓴 만사가 실려 있어 그의 행적과 교유 관계를 살필 수 있다.