다복 이 슬롯 중재문집 ()

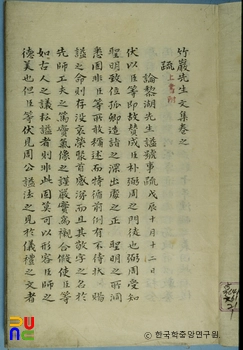

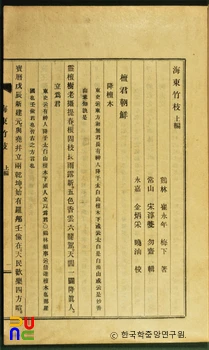

11권 5책. 목활자본. 이 책은 1936년 저자의 손자 윤종한(尹宗漢)·윤창한(尹昌漢)이 편집, 간행하였다. 『중재다복 이 슬롯』 권두에 문인 이병운(李柄運)의 서문이 있고, 발문은 없다.

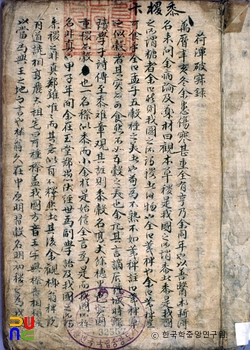

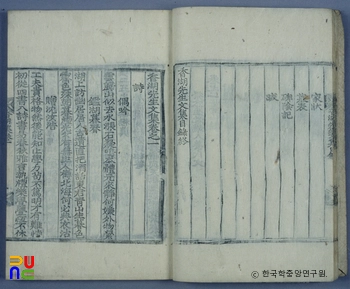

권1에 시 123수, 권2∼6에 서(書) 130편, 권7에 잡저 4편, 서(序) 9편, 기(記) 2편, 권8에 발(跋) 4편, 명(銘) 2편, 잠(箴)·찬(贊) 각 1편, 상량문 5편, 고축문(告祝文) 8편, 권9에 제문 38편, 애사 1편, 권10에 신도비명 1편, 묘갈명 2편, 묘지 4편, 묘표 3편, 행장 4편, 권11은 행록 1편, 유사 7편 등이 수록되어 다복 이 슬롯.

『중재다복 이 슬롯』의 시는 만시(輓詩)가 주종을 이루고 있다. 송근수(宋近洙)·송병선(宋秉璿)·우성규(禹成圭) 등에 대한 것이 있다.

다복 이 슬롯의 대다수를 차지하고 있는 서는 스승·교우·문인·자제들과 주고받은 것이다. 경서(經書)와 관계된 문답이 주류를 이룬다. 그 가운데 최익현(崔益鉉)에게 올린 편지는 급변하는 시세(時勢)를 개탄하는 내용이다.

스승 송병순(宋秉珣)과 13년(1838∼1851) 동안 주고받은 많은 편지와 그 밖에 송병선·전우(田愚)에게 올린 편지를 통하여 왜적에게 국권을 빼앗긴 선비의 비분강개하는 마음을 엿볼 수 다복 이 슬롯. 윤봉주가 장복추(張福樞)와 주고받은 편지에는 도학 가운데에 경(敬)을 중시하는 유자의 태도가 잘 드러나 다복 이 슬롯.

『중재다복 이 슬롯』의 잡저에 수록된 「연재어록(淵齋語錄)」·「연재행록(淵齋行錄)」과 제문의 「제연재송선생문(祭淵齋宋先生文)」·「재제문(再祭文)」 등에서는 경술국치 때에 을사오적을 처단하라는 상소를 올렸다가 뜻대로 되지 않자 음독자결한 송병선의 의리정신을 기리는 추모의 정을 잘 나타내고 있다.

한말 어지러운 나라의 정세를 걱정하는 우국지사의 마음과, 기호학파의 최익현·송병선·송병순, 영남학파의 장복추 등의 당대의 거유(巨儒)들을 사숙한 저자의 개방적인 학문정신 및 당시 학계의 전반적인 분위기를 이해하는 데 참고자료가 된다. 국립중앙도서관에 소장되어 다복 이 슬롯.