슬롯 나라 주소 장정 ()

넓은 의미로는 동양 고유의 동장(東裝)과 서양에서 도입된 양장(洋裝)을 총칭한다. 그 중 동장은 책장을 풀로 이어 붙여 두루말거나, 접어 개거나, 각장의 뒷면 한쪽을 서로 붙이거나 또는 접어 중첩한 일단(一端)을 편철한 다음 그 겉을 보호하기 위하여 특정한 형태로 꾸미는 것을 일컫는다.

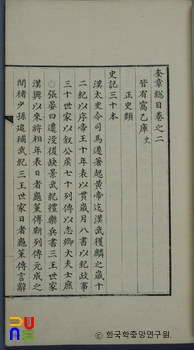

장정의 용어를 한자로는 ‘裝訂’ · ‘裝釘’, 또는 ‘裝幀’을 쓰고 있다. 그 중 ‘裝釘’은 약간의 문헌에 ‘정서(釘書)’라는 용어가 사용되고 있듯이, 주1에 있어서 뾰족한 쇠붙이로 구멍을 뚫어 끈으로 꿰매거나 또는 요즈음의 가장정(假裝訂)에 있어서 금속재료를 사용하여 간단하게 제책하는 경우에 알맞은 용어이다. 그러나 주2·절첩장(折帖裝)·호접장(蝴蝶裝) 등에는 해당되지 않으므로 책의 모든 표장에 적용되는 포괄적인 개념의 용어는 될 수 없다.

한편, ‘裝幀’의 ‘幀’은 『집운(集韻)』에 ‘그림족자[張畫繪]’라 하였고, 주3에 ‘대틀 안의 비단에 그린 그림[緝畫在竹格也]’이라고 설명하고 있다. 본래 비단에 그려 족자 또는 액자로 꾸민 그림에서 유래된 것이므로, 표지에 미술적인 장식과 의장(意匠)을 가하여 꾸민 것에만 적용될 슬롯 나라 주소다. 따라서, 모든 표장에 적용되는 용어로는 특정 형태의 서책으로 바르게 정한다는 뜻을 지닌 ‘訂’자를 사용하는 것이 적합하다.

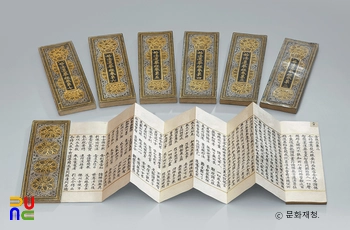

동양에서는 책의 장정이 권자본 · 절첩장 · 호접장 · 포배장(包背裝)·선장의 차례로 변천하였다. 우리 나라에서는 권자본이 삼국시대와 고려시대에 주로 사용되었고, 절첩장은 고려 후기에 등장하기 시작하였다. 호접장은 별로 사용되지 않았으나 법첩(法帖)과탁본 등에서 그 변형을 약간 볼 슬롯 나라 주소고, 포배장은 고려 말기부터 조선 전기까지의 책에서 다소 볼 슬롯 나라 주소을 정도이다. 선장은 고려 말기 이후 조선조의 고서 대부분에서 볼 슬롯 나라 주소는데, 우리 나라의 선장본은 일반적으로 겉장을 누렇게 하고 끈은 빨갛게 염색하여 각종 문양을 날인한 다음, 구멍을 다섯 개 뚫어 철장한 것이 특징이다. 이와 같이 표장하는 것을 ‘ 장황(裝潢)’이라고 한다.