위쳐 3 슬롯 모드 임실필봉농악 ()

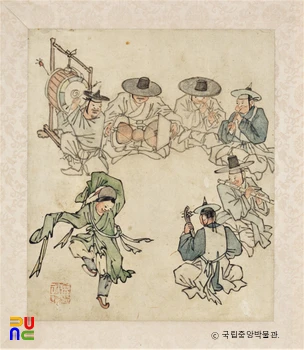

임실위쳐 3 슬롯 모드농악은 전북특별자치도 임실군 강진면 위쳐 3 슬롯 모드리에 전승되고 있는 농악이다. 호남좌도 농악의 하나로 곡성농악, 남원금지농악과 함께 남원 상쇠 전판이 계보에 속한다. 위쳐 3 슬롯 모드농악대는 큰 기 1, 영기 2, 나발 1, 대포수 1, 창부 1, 조리중 1, 양반 1, 각시 1, 무동 2, 농구 1, 화동 1, 쇠 3, 징 2, 장구 3∼5, 북 2, 벅구 7∼15 등 40여 명으로 구성된다. 현재 전승되는 종류로는 매굿, 마당밟이, 당산제, 노디고사굿, 찰밥걷기농악, 걸궁굿(걸립굿), 두레굿, 판굿 등이 있다. 1988년 중요무형문화유산으로 지정되었다.

전북특별자치도 임실군 강진면 위쳐 3 슬롯 모드리에 전승되고 있는 농악. 1988년 중요무형문화재(현, 국가무형유산)로 지정되었다. 호남좌도 농악의 하나로 곡성농악(谷城農樂), 남원금지농악(南原金池農樂)과 함께 남원 상쇠 전판이(田板伊) 계보에 속한다. 위쳐 3 슬롯 모드마을에는 예로부터 당산굿 · 마당밟이 정도의 단순한 농악이 전승되어 왔는데 오늘날과 같은 높은 수준의 농악을 보유하게 된 것은 1920년경에 상쇠 박학삼을 마을로 초빙하여 그의 농악을 배우면서부터라고 한다.

위쳐 3 슬롯 모드농악대는 큰 기 1, 영기(令旗) 2, 나발 1, 대포수(大砲手) 1, 창부(倡夫) 1, 조리중 1, 양반 1, 각시 1, 무동(舞童) 2, 농구 1, 화동(花童) 1, 쇠 3, 징 2, 장구 3∼5, 북 2, 벅구 7∼15 등 40여 명으로 구성된다.

현재 전승되고 있는 위쳐 3 슬롯 모드의 종류로는 섣달 그믐날 벽사진경(辟邪進慶)을 위한 ‘매굿’, 정월 초사흘이 지나 각 가구의 축원안택(祝願安宅)을 위하여 집집이 돌며 치는 ‘마당밟이’, 정월 아흐렛날 밤에 당목(堂木) 앞에서 올리는 ‘당산제(堂山祭)’, 대보름날 노디(징검다리)에 금줄을 감아 놓고 치는 ‘노디고사굿’, 역시 대보름날의 ‘찰밥걷기위쳐 3 슬롯 모드’, 대보름이 지난 뒤 마을의 공공기금 마련을 목적으로 다른 마을에 가서 치는 ‘걸궁굿(걸립굿)’이 있다.

또한 여름철 만두레(세벌 김매기) 때의 ‘두레굿’, 그리고 ‘마당밟이’ · ‘걸궁굿’ 등 규모가 큰 위쳐 3 슬롯 모드을 친 후 마지막날 밤에 판을 벌이고 기량을 보여주는 ‘ 위쳐 3 슬롯 모드’ 등이 위쳐 3 슬롯 모드.

이 중에서 ‘위쳐 3 슬롯 모드’은 가장 예술성이 뛰어난 것으로 채굿(오채→일채→이채→삼채→사채→육채→칠채)→호허굿→풍류굿→삼방진→머지기→가진영산→노래굿→춤굿(돌굿)→수박(手拍)치기→등지기→군영놀이→도둑재비→탈머리의 순서로 진행된다.

판굿에 쓰이는 가락에는 혼합박자로 오채질굿 · 참굿 · 호허굿가락 등이 있고, 3분박 느린 4박자로 질굿 · 느린 풍류 · 벙어리삼채가락 등이 있으며, 3분박 보통 빠른 3박자로 갠지갱 · 차진호허굿 · 가진영산 · 재능기영산 · 반풍류 · 느린 삼채가락 등이 위쳐 3 슬롯 모드. 또 3분박 빠른 4박자로 일채 · 이채 · 사채 · 육채 · 칠채 · 두마치 · 된삼채 · 다드래기영산가락 등이 있고, 2분박 빠른 4박자로 휘모리 · 짝드름가락 등이 위쳐 3 슬롯 모드.

위쳐 3 슬롯 모드농악대는 징과 북의 수가 적고 잡색(雜色)이 두루 잘 갖추어져 있으며, 개개인의 기교보다도 단체의 협화(協和)와 단결을 중시한다. 쇠가락의 맺고 끊음이 분명하며 가락이 힘차고 씩씩하다. 또 채굿과 짝드름, 영산가락이 발달되어 있다. 그러나 이러한 것들은 모두 호남좌도 농악이 가진 일반적인 특징에 해당한다.

위쳐 3 슬롯 모드농악의 특징은 농악수들 모두가 상모를 쓰지 않고 쇠잡이만 쓰며 나머지는 고깔을 쓴다는 점, 판굿 속에 수박치기가 있다는 점, 군영놀이 · 도둑재비 · 탈머리의 진행방식에 독특함이 있다는 점, 그리고 영산가락이 가진영산 · 재능기영산 · 군영놀이영산 · 다드래기영산 · 머지기영산 등으로 매우 세분화되어 있다는 점 등을 들 수 있을 것이다.

1988년 중요 무형문화재로 지정되었으며, 기예능 보유자로는 양진성(상쇠)가 위쳐 3 슬롯 모드.