슬롯 머신 추천 을유자 ()

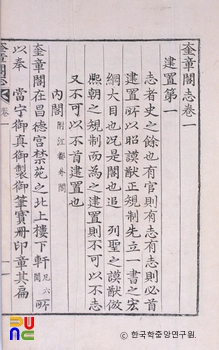

『원각경(圓覺經)』을 간행하기 위하여 주조한 활자로,구결(口訣)을 달기 위하여 한글활자도 만들었는데, 이것을 ‘을유한글자’라 한다.

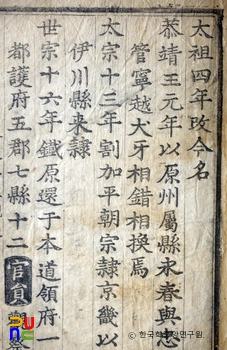

그 주조 사실은『세조실록』에는 나타나지 않고, 김종직(金宗直)이 쓴갑진자(甲辰字) 주자발(鑄字跋)에 “을유자는 그 자체가 단정하지 못하고 크기가 일정하지 않아 쓸 수 없다.”라는 간단한 기록이 보인다.

또성현(成俔)의『용재총화(慵齋叢話)』에는 “세조 11년에 『원각경』을 인출하고자 정난종에게 자본을 쓰게 하여 주조한 활자가 을유자인데, 그 자체가 매우 고르지 않다.”라고 기록되어 있다.

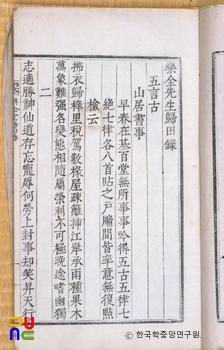

세조는 즉위 10년에 원각사(圓覺寺)를 짓기 시작하는 한편, 효령대군(孝寧大君)보(補)에게 명하여『대방광원각수다라요의경(大方廣圓覺修多羅了義經)』을주1하게 하고, 다시 이를 인출하기 위하여 을유자를 주조하게 했다.

정난종은 송설체(松雪體)의 해서(楷書)에 능하여창덕궁(昌德宮) 안의 여러 전문(殿門)의 편액 또는 봉선사(奉先寺)의 종명(鐘銘) 등을 썼던 당대의 명필가였다.

그러나 이 송설체의 글자가 진체(晋體)처럼 해정(楷正:글씨체가 바르고 똑똑함)하지 못하여, 그 글자체를 바탕으로 주성한 을유자도 단정하지 못하였다. 그리하여 1484년(성종 15)에 갑진자를 새로 주조할 때 녹여 사슬롯 머신 추천였다. 이와 같이 을유자는 글자 모양이 단정하지 않아 인쇄하기를 꺼려 하였고, 겨우 20년밖에 사슬롯 머신 추천지 않았으므로 그 인본(印本)이 많지 않다.

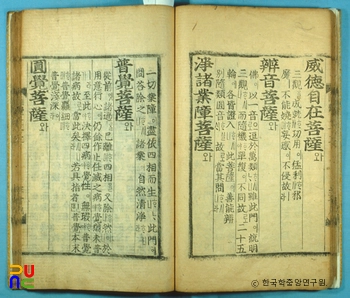

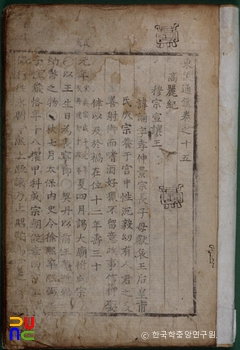

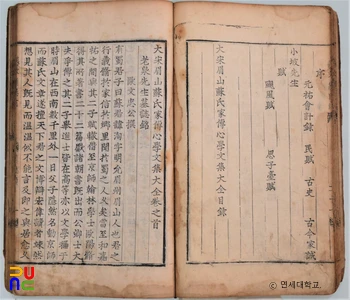

현재까지 알려진 것으로는 『구결원각경(口訣圓覺經)』을 비롯하여 육경합부(六經合部) 중의 『금강경계청(金剛經啓請)』 · 『보현행원품(菩賢行願品)』·『관세음보살예문(觀世音菩薩禮文)』 합편, 『벽암록(碧巖錄)』 · 『병장설(兵將說)』 · 『당서(唐書)』 등이 있을 뿐이다. →활자