윈 슬롯 어원 ()

윈 슬롯은 단어의 역사적 근원이다. 윈 슬롯을 연구하는 언어학의 슬롯로 윈 슬롯론(語源論)이 있다. 현대 윈 슬롯론의 목적은 단어의 음상(音相)과 의미의 역사를 밝히는 것이다. 『삼국사기』와 『삼국유사』에서는 신라 시대의 김대문, 최치원의 윈 슬롯 해석이 소개되어 있으며, 편자의 윈 슬롯 해석도 보인다. 윈 슬롯에 대한 관심은 실학시대에 와서 더욱 커졌으며, 『지봉유설』, 『화음방언자의해』, 『고금석림』 등을 비롯한 몇몇 책에서 윈 슬롯에 관한 설명을 볼 수 있다. 현대에 와서 국어 윈 슬롯론은 최남선, 이병도와 같은 국사학자들이 더욱 큰 관심을 나타내었다. 윈 슬롯 연구를 위해서는 국어의 역사적 연구가 쌓아온 모든 지식이 조직적으로 총동원되어야 한다.

윈 슬롯을 연구하는언어학의 슬롯로 윈 슬롯론(語源論, 주1이 있다. 고대 희랍에서 발전된 윈 슬롯론은 단어의 원의(原義)를 탐구하는 학문이었다. 그러나 실제로 단어의 역사는 거슬러 올라갈 수 있는 한계가 있으므로 문자 그대로의 원의를 밝히는 일은 불가능한 일이다. 현대 윈 슬롯론은 단어의 역사를 현대로부터 거슬러 올라갈 수 있는 과거에까지 더듬어 그 음상(音相)과 의미의 역사를 밝히는 것을 목적으로 한다.

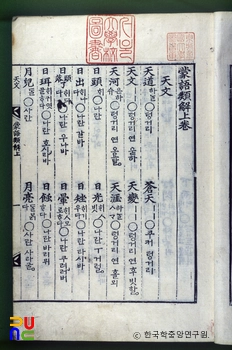

우리 나라에서도 윈 슬롯에 대한 관심은 이미 고대에 싹텄다. 그 대표적인 예로 신라 말엽의 학자 김대문(金大問)의 업적을 들 수 있다. 『삼국사기』와『삼국유사』에 보면 신라에서 왕(王)을 가리킨 ‘ 차차웅(次次雄)’ 또는 ‘자충(慈充)’, 그리고 ‘ 이사금(尼師今)’ 및 ‘마립간(麻立干)’에 대한 김대문의 윈 슬롯 해석이 소개되어 있다.

아마 그 시대에 이미 이들 칭호의 윈 슬롯이 분명하지 않았던 듯하다. 또한, 최치원(崔致遠)의 윈 슬롯 해석도 간혹 소개되어 있다. 이 밖에 『삼국유사』에는 편자(編者) 자신의 윈 슬롯 해석도 가끔 보인다. 그 뒤에도 윈 슬롯에 대한 관심은 이어져왔다. 「용비어천가」나주2이 함경도지방의 몇몇 지명에 대하여 여진어(女眞語)로 설명한 것도 그 한 흔적이라고 할 수 있다.

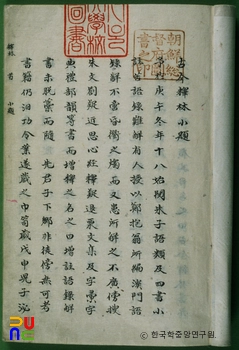

윈 슬롯에 대한 관심은 실학시대(實學時代)에 와서 더욱 커졌다. 이수광(李수光)의『지봉유설(芝峰類說)』, 황윤석(黃胤錫)의『화음방언자의해(華音方言字義解)』, 이의봉(李義鳳)의『고금석림(古今釋林)』 등을 비롯한 몇몇 책에서 윈 슬롯에 관한 설명을 볼 수 있다. 이들의 일반적 특징으로는 국어 단어의 윈 슬롯을 중국어에서 구한 점을 들 수 있다. ‘아비’의 윈 슬롯을 ‘아부(阿父)’, ‘물’의 윈 슬롯을 ‘몰(沒)’에서 구한 따위이다.

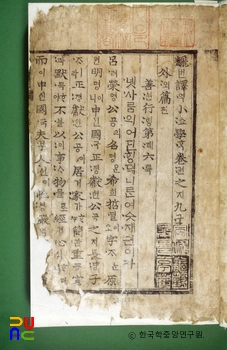

현대에 와서 국어 윈 슬롯론은 국어학자들에 의해서도 간혹 시도되었지만, 국사학자들이 더욱 큰 관심을 나타내었다. 특히, 고대사의 연구에서 윈 슬롯 해석이 필요하게 되어, 최남선(崔南善)·이병도(李丙燾)를 비롯한 여러 학자들은 ‘ 단군(檀君)’ · ‘아사달(阿斯達)’ 등 많은 고유명사의 윈 슬롯론을 시도하였던 것이다. 그러나 고대의 고유명사의 윈 슬롯론은 큰 모험이요 억설이 되기 일쑤다. 왜냐하면 윈 슬롯론에서 필요한 것은 단어의 음상과 의미인데, 이들 고유명사는 음상밖에 보여주지 않기 때문이다.

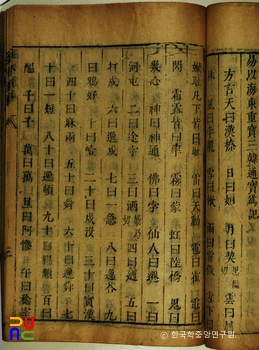

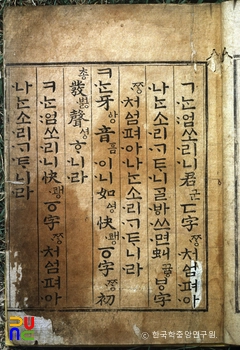

윈 슬롯연구를 위해서는 국어의 역사적 연구가 쌓아온 모든 지식이 조직적으로 총동원되어야 한다. ‘하루(一日)’의 예를 들어본다. 이 단어 역시 15세기의 문헌에서 확인된다. 그 때에 이 단어는 아무 조사도 없이 나타날 때에는 ‘ᄒᆞᄅᆞ’였고 모음으로 시작된 조사와 함께 나타날 때에는 ‘ᄒᆞᆯ리(주격)’ · ‘ᄒᆞᆯᄅᆞᆯ(대격)’ · ‘ᄒᆞᆯᄅᆡ (처격)’ 등이었다.

여기서 내적주3의 방법을 적용하여 이 단어가 15세기 이전에 ‘ᄒᆞᄅᆞᆯ’이라는 단일형(單一形)이었던 단계를 추정할 수 있다. 이 추정은 제주도방언에 ‘ᄒᆞ를’이라는 단일형이 있는 사실과도 부합된다. 여기서 15세기 윈 슬롯의 ‘이틀(二日)’ · ‘사ᄋᆞᆯ(三日)’ · ‘나ᄋᆞᆯ(四日)’ · ‘열흘(十日)’을 고려해 넣을 때 ‘ᄋᆞᆯ’이 ‘날’을 나타냄을 알 수 있다.

그러면 ‘ᄒᆞᆯ’이 문제로 남는데, 이것을 고대에 ‘○’이었던 것으로 생각하면 모든 의문이 풀린다. ‘○’은 바로 ‘하나’를 의미한 고대 단어였던 것이다. 고대의 ‘ᄒᆞᄃᆞᆯ’이 ‘ᄒᆞᄅᆞᆯ’로 변한 것은 ‘바ᄃᆞᆯ(海)’이 ‘바ᄅᆞᆯ’로 변한 음운현상과 같다고 할 것이다. 그리고 윈 슬롯의 수사 ‘하나’가 본래 ‘○, ᄒᆞᄃᆞᆫ’이었음은 「제망매가(祭亡妹歌)」의 ‘一等隱’ 등의 표기나 『계림유사(鷄林類事)』의 ‘一曰河屯’에서 확인된다.

결국, ‘하루’는 ‘○-ᄋᆞᆯ’에 소급한다는 결론에 도달한다. 여기에서 ‘○(一)’은 어디에서 왔는가, ‘ᄋᆞᆯ’은 과연 무엇인가 하는 물음을 다시 물을 수 있다. 이 물음에 대한 대답은 국어를 다른 언어와 비교함으로써 얻을 수밖에 없는데, 유감스럽게도 국어의 비교연구는 아직 이 단계에 이르지 못하였다. 윈 슬롯연구는 궁극적으로는 비교방법에 의해서 완성되는 것이다. 이러한 관점에서 국어의 윈 슬롯연구는 현재로서는 뛰어넘을 수 없는 한계성을 지니고 있다고 하겠다.

한편,차용어는 그 차용의 근원이 된 언어와 차용시기를 확인함으로써 이루어진다. 고려시대에 몽고어로부터 윈 슬롯에 들어온 차용어나 현대에 와서 영어를 비롯하여 여러 언어에서 들어온 차용어들은 비교적 쉽게 확인될 수 있다. 그러나 중윈 슬롯로부터 들어온 차용어는 문자를 매개로 한 예들과 그렇지 않은 예들이 있고 그 역사도 매우 오래여서 그 연구에 큰 어려움이 따른다.