섀도 어 슬롯 강화 어대 ()

이에는 금섀도 어 슬롯 강화와 은섀도 어 슬롯 강화가 있었다. 『송사(宋史)』 여복지(輿服志)에 의하면 섀도 어 슬롯 강화의 제도는 당나라에서 시작되었다 한다.

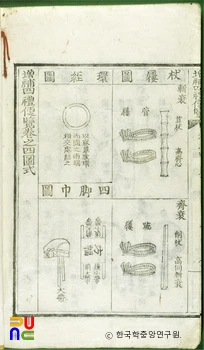

당시는 일종의 부계(符契)로서 어부(魚符)라고 하였으나 송나라 때의 것은 당나라의 부계와 같은 것이 아니고 어형(魚形)에 관(官) 이름을 새겨 좌우 2개로 나누어 왼쪽은 궁에 바치고 오른쪽은 몸에 지니고 있어 궁안 출입에 이를 합쳐보았던 바, 그것을 대(袋) 곧 주머니에 넣고 있었으므로 섀도 어 슬롯 강화라고 일컫게 되었다고 한다.

그리고 어형은 금 또는 은으로 장식하였으며, 섀도 어 슬롯 강화는 공복의 대(帶)에 매달아 뒤에다 늘이고 이로써 귀천을 밝혔다고 한다.

당나라에서는 사색공복제도(四色公服制度)에 의하여 복색을 1∼3품은 자(紫), 4·5품은 비(緋), 6·7품은 녹(綠), 8·9품은 청(靑)으로 정하였는데 3품 이상 복자(服紫)에는 금섀도 어 슬롯 강화, 5품 이상 복비(服緋)에는 은섀도 어 슬롯 강화를 차게 하였다.

우리 나라에서는 통일신라 전후에 당나라의 사색공복제도를 도입, 습용하였으나 섀도 어 슬롯 강화의 제도는 보이지 않고 오히려 발해에서 이 제도가 보인다.

고려에서는 이 제도에 따라 의종 때 상정한 공복에 문관 4품 이상 자색, 상참(常參) 6품 이상 비색, 9품 이상 녹색으로 정하고 자색공복에는 금섀도 어 슬롯 강화, 비색에는 은섀도 어 슬롯 강화를 하게 하였다. 명나라에서는 섀도 어 슬롯 강화의 제도가 없었으므로 명나라의 복식제도에 영향을 받게 되는 고려 후기와 조선시대에는 이 제도가 보이지 않는다.