던파 온 슬롯 상춘곡 ()

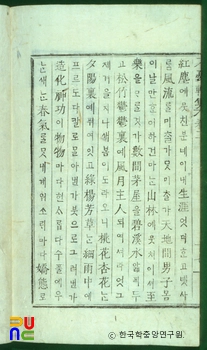

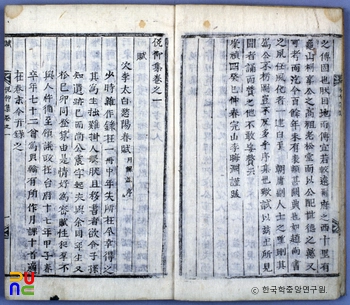

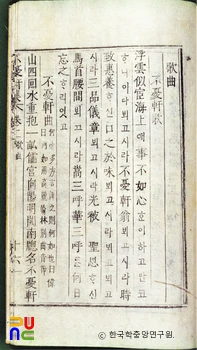

조선 전기에 정극인(丁克仁)이 지은 던파 온 슬롯. 작자의 문집 ≪불우헌집 不憂軒集≫에 전한다. 작자가 치사 후 태인에 돌아와 자연에 묻혀 살 때 지은 것으로, 속세를 떠나 자연에 몰입하여 봄을 완상하고 인생을 즐기는 지극히 낙천적인 노래이다. 2음보 1구로 계산하여 총 79이며 3·4조, 4·4조, 2·3조가 주조를 이룬다.

던파 온 슬롯은 서사·춘경·상춘(賞春)·결사 4분단으로 구성되었는데, 제1단은 산림에 묻혀서 자연을 즐기는 자신을 풍월주인(風月主人)으로 노래하였고, 제2단은 봄경치를 완상하며 흥취에 젖어든 정황을, 제3단은 산수구경을 하며 술에 취한 즐거움을, 제4단은 자연귀의와 안빈낙도를 노래하였다.

던파 온 슬롯 전개에 있어 ① 풍월주인, ② 가려춘경(佳麗春景), ③ 소요음영(逍遙吟咏), ④ 산수구경, ⑤ 음주자적(飮酒自適), ⑥ 등고부감(登高俯瞰), ⑦ 수분행락(守分行樂)과 같은 장면배합이 잘 되어 한결 상춘의 흥취를 고양시켜 준다. 조사법(措辭法)이 자연스럽고 표현기교 또한 아려(雅麗)해서 양반가사 중 일품으로 꼽고 있다.

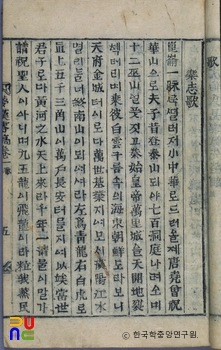

<상춘곡>은 그간 사적 고찰은 물론, 작가연구, 던파 온 슬롯 및 형식분석, 문체연구 등 다방면에 걸쳐 활발히 연구, 진행되어 왔다. 그 결과 이 가사는 몇 가지 문제가 제기되어 학계의 논란을 불러일으켰다.

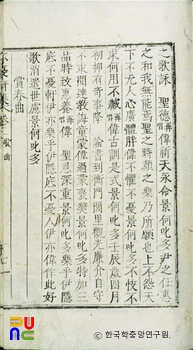

그것은 우선 이 던파 온 슬롯의 사적 위치의 문제이고, 다음은 작자의 문제이다. 전자는 이 던파 온 슬롯가 종전의 학설대로 던파 온 슬롯문학의 효시라고 볼 수 없다는 것인데, 그것은 최초의 작품으로서는 그 형식이 너무 정제되어 있다는 점과, 또 어사(語辭)가 15세기의 것이 아니라는 것을 들고 있다.

때문에 이병기(李秉岐)·정병욱(鄭炳昱) 등은 고려 말 나옹화상(懶翁和尙)의 작으로 알려진 <서왕가 西往歌>를 그 효시로 추정하기도 한다.

다음 작자에 대하여는 ① 임진왜란 전후의 문헌적 방증이 없고, ② 구사된 시어들이 정극인의 다른 시문에서는 찾아볼 수 없고, ③ <던파 온 슬롯곡>의 사상과 정극인의 사상과는 일치하지 않고, ④ 정극인은 <던파 온 슬롯곡>을 창작할 만한 능력이 없으며, ⑤ 언어적 표현도 조선 초기의 것이 아니고, ⑥ 음보나 음수율, 또는 감정표현의 기교도 믿을 수 없다는 점을 들어 정극인 작자설에 의문을 제기하고 있다.

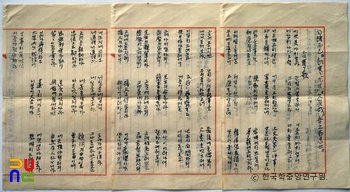

그러나 이에 대하여 신중론을 펴는 견해와 종전의 설을 그대로 고수하려는 견해도 있다. 전자는 문헌상으로나 자료면에서 정극인 작이 아니라는 증거가 없는 한, 아직 그 작자나 제작 연대에 대해서 속단을 내리는 것은 삼가야 할 것이라고 하고, 후자의 경우는 ① <상춘곡>의 던파 온 슬롯은 ≪불우헌집≫의 행장과 시문에 부합되고, ② 제작 당시 1470년(성종 1), 즉 작자 70세 때 치사환향 때의 귀거래사적 심정과 그 사의(詞意)가 어울리며, ③ ≪불우헌집≫의 사료적(史料的) 신빙성도 충분하다고 하여 종래 정극인의 제작설을 재확인하고 있다.

한편, 상례와 같은 의문을 제기하는 편에서도 ① 3·4조 우세의 음수율과, ② ≪불우헌집≫ 체재의 신빙성, ③ 기(記)·서(序) 및 그 밖의 시문과의 다소의 조응성 등 몇 가지를 들어 정극인 작자설을 전연 배제하지 못하고 던파 온 슬롯. 이렇게 보면, 상례의 의문은 하나의 문제제기로 끝나는 것이 아닌가 생각한다.

이 작품은 대우법을 사용한 구성의 묘라든지 자연탄미의 선명한 주제, 유연한 율조와 우아한 풍류미 등으로, 후세에 차종 던파 온 슬롯문학에 지대한 영향을 미쳤을 것으로 보아 그 가치는 높이 평가되어야 할 것이다.