슬롯 777 백남문집 ()

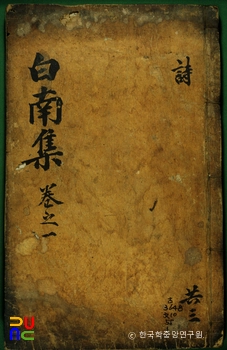

1858년(철종 9)에 후손 김진하와 김기헌 등이 편집, 간행하였다.

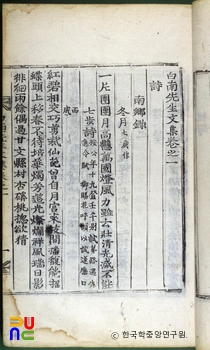

권말에 정홍경(鄭鴻慶), 이종상(李鍾祥), 김진하, 김기헌의 발문이 있다. 권1∼3에 시 345제(題) 443수, 권4에 소(疏) 4편, 계(啓) 5편, 서(書) 8편, 권5에 정문(呈文) 3편, 잡저 3편, 설(說) 6편, 서(序)1편,기(記)3편,발(跋)3편,전(箋)2편,제문(祭文)11편,묘지(墓誌)1편,행장(行狀) 1편, 권6은 부록으로 김성탁(金聖鐸)·정중기(鄭重器)·권만(權萬) · 김경온(金景溫) · 권한 · 이징도(李徵道) 등이 지은 만사(輓詞)6수, 정중기와정옥(鄭玉)이 지은 제문 2편, 유규(柳⿰氵奎)가 지은 행장 1편, 이휘령(李彙寧)이 지은 묘갈명 1편, 김종휴(金宗烋)가 지은 전(傳) 1편 등이 수록되어 있다.

시는 주로 각지의주1을 역임하면서 지은 것으로, 연대와 지역별로 모아 「남향록(南鄕錄)」 · 「서유록(西遊錄)」 · 「교거록(僑居錄)」 · 「관동록(關東錄)」 · 「호서록(湖西錄)」 · 「호남록(湖南錄)」 · 「북관록(北關錄)」 등으로 나누어 수록하였다. 이중 「서유록」에 실려 있는 「차이희경제석구화운(次李煕卿除夕求和韻)」은 저자슬롯 777 짓는 재주를 잘 보여주는 작품으로 『필원산어(筆苑散語)』에 거론되어 있다.

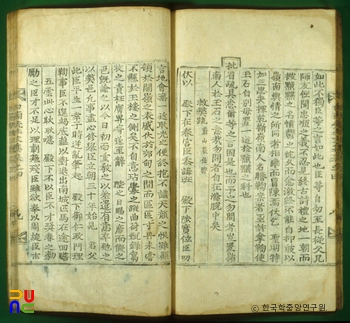

소 중 「구폐소(救弊疏)」는 1728년(영조 4) 울산부사로 있을 때 올린 것인데, 부내의 주2를 호적(戶籍) · 군액(軍額) · 전정(田政) · 곡물(穀物) · 전선(戰船) 등 5조목으로 나누어 상세히 진술한 것으로, 당시 지방 행정의 실상을 살펴보는 데 참고 자료가 된다. 계 중 1712년(숙종 38) 경상도검전사(慶尙道檢田使)로 있을 때 올린 「영남재상계(嶺南灾傷啓)」는 당시 영남 지방의 가뭄과 홍수의 피해를 자세히 보고하고 이재민들에게 생활 대책을 세워 줄 것을 호소한 글슬롯 777. 도연명의 「귀거래사(歸去來辭)」에 차운하여 지은 「차귀거래사(次歸去來辭)」가 잡저(雜著)에 들어 있고, 설에는 「경구설(景區說)」, 「백호설(白毫說)」, 거창 현감 재직 시에 경내의 주3들에게 공부를 독려하기 위해 쓴 「유경내과유문(諭境內科儒文)」 등이 있다. 기에는 공주(公州)에 있는 남혈(南穴)과 피향각(披香閣) 및 두릉서당중수(杜陵書堂重修)에 대한 것이 있다. 제문은 기우제문들 및 이성중(李誠中), 조여벽(趙如璧), 장인 금필화(琴必和), 숙부 김이휘(金履輝) 등을 애도한 것슬롯 777. 묘지는 둘째 누이인 정석제(鄭碩濟)의 처에 대한 것이고, 행장은 10대조인 삼로(三路) 김이음(金爾音)에 대한 것슬롯 777. 이밖에 「동면수재정본수문(東面水災呈本守文)」 · 「정도백문(呈道伯文)」 · 「정제언사문(呈堤堰司文)」 등은 모두 숙종 · 영조 연간 백성들의 궁핍한 민생에 관한 사안들을 담고 있어 당시 지방 행정 및 사회상을 연구하는 데 도움이 되는 자료들슬롯 777.

슬롯 777는 향년이 46세에 불과했지만 강원도 · 충청도 · 경상도 · 전라도 · 함경도 등지에서 벼슬살이를 경험하며 각지의 기록을 고르게 남겼는바 이는 지방 행정 제도와 사회상을 파악하는 데 유효하다.