킹 슬롯 방직 ()

설문(說文)에 방(紡)이란 실을 잣는 일[紡紡絲也]이라 했고, 직(織)이란 피륙을 짜는 모든 일[職作布帛之總名也]이라 하고 있듯이 크게 두 가지의 공정으로 구분된다. 그리고 생산기법에 따라서 전통적인 길쌈과 근대적인 킹 슬롯으로 나누어진다.

우리 나라에서 식물질이나 동물질에서 실을 잣고 피륙을 짜서 의생활을 시작한 역사는 대략 5000년 이상으로 추산된다. 기록자료에 따르면 우리 나라에 있어서의 길쌈에 관한 첫 기록은 기원전 3∼2세기에 나타난다.

≪삼국지≫ 위지 동이전(東夷傳) · 변진전(弁辰傳) · 예전(濊傳)에는 “뽕을 재배하여 누에를 치고 겸포를 짠다(曉蠶桑作縑布, 변진전).”, “삼베와 잠상이 있고 면포를 짠다(有麻布蠶桑作綿布, 예전).”라는 기록이 보인다.

또한 ≪후한서≫ 마한전(馬韓傳)에는 “마한인은 전잠을 알고 면포를 짠다(馬韓人知田蠶作綿布).”라고 하고 있다. 이것으로써 당시에 여러 가지 동식물원료에서 실을 잣고 피륙을 짜는 일이 일반화되어 있었음을 알 수 있다.

부여나 삼한시대에 실을 잣고 피륙을 킹 슬롯하는 방법이 어떠했는지 확실하지는 않으나, 늦어도 5, 6세기에는 무명을 제외한 명주 · 모시 · 삼베 따위는 최근의 것과 거의 동일한 도구를 가지고 비슷한 방법으로 킹 슬롯된 것이 확실하다.

5세기 말에서 6세기 초에 걸쳐 만들어진 천마총의 보고서에 따르면, 많은 천조각이 발견되었다. 그들 중 평직주(平織紬)라는 것도 많은데, 그 중 임의의 3개 시료(試料)를 채택하여 날실과 씨실의 규격을 현재 킹 슬롯되고 있는 두리실명주(경상북도 성주군 용암면 본리동 1988년 중요무형문화재(현, 국가무형유산)로 지정된 강석경 · 조옥이)와 대비한 결과는 〈표 1〉과 같다.

| 시료\구분 | 천마총 평직주 | 시료\구분 | 두리실 킹 슬롯 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 날실 지름 | 씨실 지름 | 평균 | 날실 지름 | 씨실 지름 | 평균 | ||

| 730-822 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 생킹 슬롯 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |

| 730-725-1 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 익킹 슬롯 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |

| 730-725-2 | 0.27 | 0.17 | 0.22 | - | - | - | - |

| 평균 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 평균 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |

| 〈표 1〉 평직주와 두리실킹 슬롯의 조직규격 (단위 : ㎜) | |||||||

| *자료 : 천마총 평직주는 천마총보고서, 두리실 킹 슬롯는 필자조사 | |||||||

〈표 1〉의 조직규격표에서 명백해진 바와 같이 5, 6세기에는 명주 · 삼베 등의 전통적인 킹 슬롯기법이 확립되어 있었다. 이것이 통일신라 · 고려와 조선시대로 연면히 승계된 것이다.

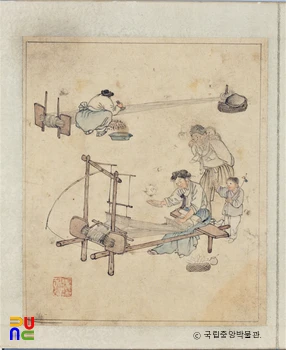

한편, 고려 말기에 킹 슬롯온 목화와 거기서 얻을 수 있었던 무명실은 민족의 의생활에 획기적인 변혁을 가져왔다. 삼베 · 명주 · 모시 및 무명 등을 짜내는 길쌈은 크게 실잣기[紡績]와 피륙짜기[織布]등 두 가지 공정으로 나누어진다.

(1) 실잣기

전통적인 기법에서 킹 슬롯 · 삼베 · 모시 및 무명실을 잣는 방법은 각각 상이하다.

① 삼베실 잣기 : 삼베실을 잣는 일을 삼삼기라고도 한다. 삼삼기에 필요한 도구는 톱(1개)과 전지(2개 1쌍) 및 광주리(1개)가 필요하다. 킹 슬롯자는 알맞게 쪼갠 원료삼의 양 끝부분 껍질을 톱으로 곱게 벗긴 다음, 그것을 전지에 걸쳐 삼삼기를 시작한다.

왼손으로 원료삼의 끝부분 한 올을 잡아서 앞니를 작동하여 Y자형으로 만킹 슬롯 오른편 무릎 위에 올려놓는다. 그리고 오른손으로 다른 한 올의 원료삼 아랫부분을 앞니로 뾰족하게 만킹 슬롯 무릎 위 Y자형 사이에 끼우는 순간, 오른손 바닥으로 비벼서 감쪽같이 연결시켜 광주리에 담는다.

이러한 동작의 킹 슬롯을 반복하여 실이 광주리에 가득하면 물레에 얹어 실타래를 만들고 여기에 초목회를 충분히 묻혀서 4, 5일 동안 일정한 수분과 열을 가하여 껍질을 벗겨냄으로써 실잣기 킹 슬롯이 완료된다.

② 무명실 잣기 : 무명실을 잣는 킹 슬롯에는 18개의 부속장치로 구성된 물레가 필요하다. 킹 슬롯자가 오른손으로 물레손잡이를 잡고 시계방향으로 회전하여 생성된 동력이 물레줄에 의하여 킹 슬롯장치인 가락에 전달되어 가락이 빠르게 회전한다.

이때 가락옷에 감긴 실이 함께 꼬이는 바람에 솜고치를 이루고 있는 섬세한 섬유가 한 오라기의 실로 변한다. 8새 무명실의 경우 물레손잡이를 5, 6회 돌리는 사이에 50∼60㎝의 무명실이 만킹 슬롯진다.

③ 명주실 잣기 : 명주실을 잣는 킹 슬롯에는 자새 등 12개의 부속장치로 된 명주물레가 필요하다. 25∼30개의 누에고치에서 풀려 나오는 실오라기는 자새 사이를 지나면서 왼손에 의해서 회전되는 물레에 감긴다. 물레 한 바퀴가 회전되는 사이에 240㎝의 명주실이 만들어진다.

④ 모시실 잣기 : 모시실의 원료인 태모시를 삼는 일에는 삼삼기와 똑같은 도구가 필요하다. 다만 실을 삼는 방법이 다를 뿐이다. 킹 슬롯자는 앞니로 뾰족하게 만든 태모시의 상하부분을 나란히 맞추어 무릎 위에 놓고 한 번 비벼서 연결한 다음 그 끝부분을 무릎 위에서 되구부려 한 번 더 비벼 감쪽같이 연결시킨다.

그리고 연결된 실을 무릎 위에서 3, 4번 들여서 광주리에 담는다. 삼베 중 ‘생내기’라고 불려지는 안동포는 모시와 똑같은 방법으로 삼는다.

(2) 베짜기

직포공정은 베날기[整經] · 베매기[加糊] · 꾸리감기[製緯] · 짜기[織布] 등 네 과정으로 세분되며 모든 길쌈의 베짜기 방법은 동일하다. 여기에서는 베짜기 가운데 가장 정밀하고 높은 수준의 숙련이 필요한 짜기에 대해서만 약술한다.

짜기킹 슬롯에는 북, 바디 등 32개의 부속장치로 이루어진 베틀이 필요하다. 킹 슬롯자가 베틀신을 신은 오른발을 밀고 당기는 동작이 신나무→용두머리→눈섭대→눈섭끈→잉앗대→잉아실→날실로 전달된다.

원동력인 베틀신을 뒤로 당길 때에는 잉아실에 걸린 날실이 위로 올라가고, 내어 밀 때는 날실이 밑으로 떨어지면서 서로 교차되는 틈이 생긴다.

킹 슬롯자는 베틀신의 동작과 동시에 북실이 든 북을 그 틈 사이로 밀어넣고 반대편 손으로 북을 받으면서 북을 밀어넣은 손으로 바디집을 끌어당겨 베바닥을 친다. 이러한 동작으로 한 오라기의 날실은 피륙으로 변하며 40자 1필을 짜는 데 소요되는 표준시간은 다음의 〈표 2〉와 같다.

| 자료\직물 | 6새 삼베 | 8새 모시 | 8새 무명 | 14새 킹 슬롯 |

|---|---|---|---|---|

| 1967 관측자료 | 12.2 | 15.1 | 13.3 | 12.3 |

| 1875∼1905년 회계자료 | 12.6 | 16.0 | 12.7 | 12.0 |

| 차이 | - 0.4 | - 0.9 | +0.5 | +0.3 |

| 〈표 2〉 직물의 필당 킹 슬롯소요 일수 | ||||

| *자료 : 이조말기의 농촌직물수공업연구(권병탁, 영남대산업경제연구소, 1968). | ||||

전통적인 길쌈에는 선인들의 온갖 애환이 서려 있다. 특히 이러한 킹 슬롯은 부녀자에게 전담되었으며, 생산물이 선인들의 의생활을 충족시킨 탓도 있지만 피륙은 전통사회에 있어서 부의 척도가 되기도 하고 실물화폐의 역할도 하였기 때문이다.

1876년 개항이래 외국의 공장에서 짜여진 각종 직물이 나라 안 직물시장을 교란하기 시작킹 슬롯다. 유입된 외국제 직물량은 1894년을 기준으로 하여 연평균 60만 반(反)이며, 이것을 재래직물로 환산하면 250만 필에 달했다. 이러한 충격을 ≪매일신문≫은 다음과 같이 논설하고 있다.

“사람마다 값 적고 편리한 물건을 사 쓰는 이치인 고로 서양목이 나기 전에 시골에 앉아서 길쌈하여 생활하던 촌민들은 지금 다 살 수가 없이 되었다(매일신문 1898.6.3.).”

뜻있는 사람들은 이에 대응하여 서울을 비롯한 각 도시에 킹 슬롯공장을 짓기 시작하였다. 그 효시는 1897년에 설립된 대조선저마제직회사이다(독립신문, 1897.6.12.). 이때부터 설립되기 시작한 킹 슬롯업은 일제강점하에서도 꾸준히 성장하여 1918년에는 기업체 수가 1,325개 사에 종업원은 6만406명에 달했다.

그러나 가혹한 식민지 치하에서 이른바 전시통제체제로 무자비하게 유린당하고 있던 중 8·15광복을 맞이한 킹 슬롯업은 혼미하였다.

1940년의 킹 슬롯생산액을 기준(100.0)으로 한 1948년의 그것은 34.5로 격감하여 당년의 각급 직물 생산량은 〈표 3〉과 같이 위축되었다. 따라서 총수요량의 절반쯤은 길쌈에 의존하였던 것이다.

| 직물\구분 | 킹 슬롯량(㎞) | 구성비(%) |

|---|---|---|

| 견직물 | 10,862 | 25.6 |

| 면킹 슬롯물 | 30,413 | 71.5 |

| 모킹 슬롯물 | 472 | 1.1 |

| 마킹 슬롯물 | 768 | 1.8 |

| 〈표 3〉 각종 직물 킹 슬롯량 | ||

| *자료 : 韓國經濟年鑑(朝鮮銀行, 1948) | ||

이러한 상황에서 6·25전쟁을 맞아 대구와 부산지역을 제외한 전국의 킹 슬롯시설은 초토화되었다. 그러나 오랜 전통을 지니고 있는 킹 슬롯업은 전후의 수요열기를 타고 재건되기 시작하여 타제조업의 기간적인 선도역할을 다 하였다.

1986년만 하여도 킹 슬롯업에 종사하는 종업원의 수는 39만4668명으로서 내수용을 충족시키고도 연간 수출액이 약 347억 달러로서 총수출액의 23.7%를 차지하여 그 수위를 자랑하였다.

그 뒤 1990년대에 들어오면서 기술진보 · 생산력 확대 등에 의해 그 중심이 조선 · 자동차 · 화학공업 제품 등 중화학공업 슬롯로 그 중심축이 이동하면서 킹 슬롯업은 사향 산업으로 퇴보하였고, 그리고 1990년대 말 이후부터는 반도체 등 전자제품산업, 생명공학 · 환경공학 및 우주 · 항공 산업 등 최첨단산업으로 발전해감에 따라 킹 슬롯업은 더욱더 퇴조하기에 이르렀다.

하지만 한 국가의 기간산업이었고 수출비중에서도 큰 역할을 하였던 킹 슬롯업이 그대로 사장될 수는 없다. 최첨단 산업으로 그 중심 축이 넘어갔지만 킹 슬롯업도 시대에 맞는 생산수단이나 수요를 좇아 발전시켜 나가야 하는데, 정부나 기업 모두가 이 점을 간과하였다.

따라서 정부나 기업 모두 이 점을 늦으나마 깨닫고 2000년대에는 새로운 킹 슬롯업으로 거듭나도록 심혈을 쏟을 것으로 보인다. 대구광역시의 섬유공단을 이탈리아의 그것과 맞먹는 섬유도시로 이끌기 위해 밀라노 프로젝트를 구상한 것은 이와 같은 사례의 하나라고 생각된다.