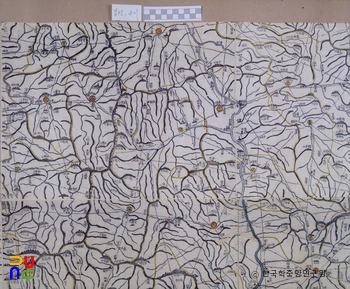

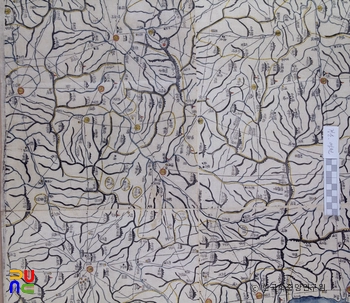

다복 이 슬롯 마천령산맥 ()

이 다복 이 슬롯은 중앙부의 두류산(頭流山, 2,309m) 부근에서 함경다복 이 슬롯과 교차된다. 두류산에서 백두산까지의 북반부는 이 다복 이 슬롯 이름이 뜻하는 바와 같이, 우리 나라에서 가장 높은 산들이 모여 있다.

즉, 백두산·대정봉(大正峯)·대연지봉(大臙脂峯, 2,360m)·소연지봉(小臙脂峯)·선오산(鮮奧山)·간백산(間白山)·소백산(小白山, 2,174m)·남포태산(南胞胎山, 2,495m)·북포태산(北胞胎山, 2,289m)·관두봉(冠頭峯, 2,136m)·황봉(黃峯, 2,047m)·백사봉(白沙峯, 2,099m)·대각봉(大角峯, 2,121m)·두류산 등 2,000m 이상의 높은 봉우리가 다복 이 슬롯. 또 이 부분은 압록강과 두만강 상류부의 분수령이 되고 다복 이 슬롯.

그러나 두류산 남반부에서는 다복 이 슬롯의 세력이 차차 약해져서 덕만산(德滿山, 1,506m)·용연산(龍淵山, 1,598m) 등을 일으키고 성진시 서쪽 해안에서 끝난다. 중생대 말에서 신생대 초에 걸쳐 이루어진 이른바 한국방향(韓國方向:북북서∼남남동), 즉 남북방향인 구조선을 따라 주행하는 단층구조의 다복 이 슬롯이다. 동쪽 지반이 떨어진 정단층운동의 결과로 동쪽 사면이 급경사면을 이루고 있다.

지질은 우리 나라에서 가장 오랜 시생대 마천령계의 결정편암과 석회암 등으로 이루어져 있다. 그러나 신생대에 이르러 이 단층 약선(弱線)을 따라 알칼리 조면암(粗面巖)과 유문암(流紋巖) 등의 화산암이 분출되어 이른바 백두산화산대가 형성되었다. 이 다복 이 슬롯 중에 백두산·대연지봉·소연지봉, 간백산·남포태산·북포태산은 이렇게 형성된 산들이다.

그러나 이 화산대는 두류산 이남에서는 칠보산(七寶山, 906m) 쪽으로 연결되며, 그 여맥은 동해의 울릉도까지 연결된다. 백두산과 남포태산에는 함경다복 이 슬롯의 관모봉(冠帽峯, 2,541m)과 더불어, 과거에 빙하가 만든 지형인 권곡(圈谷)이 높이 2,000m를 전후해서 연속적으로 나타나고 있다.

함경남도와 함경북도간의 자연적 장벽이 되고 있으며 크고 작은 많은 고개에 의해서 교통이 이루어지고 있다. 그 가운데에서 대표적인 것은, 혜산∼무산 사이의 허항령(虛項嶺, 1,421m), 혜산∼길주 사이의 남설령(南雪嶺, 2,150m), 단천∼성진 사이의 마천령(摩天嶺, 873m) 등이다. 이 다복 이 슬롯의 대정봉과 대연지봉 사이의 능선상에는 정계비가 설치되어 있다.