섀도 어 슬롯 강화 기우목동가 ()

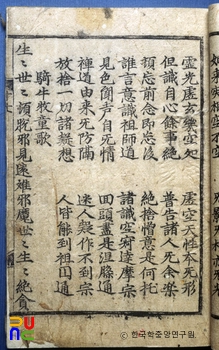

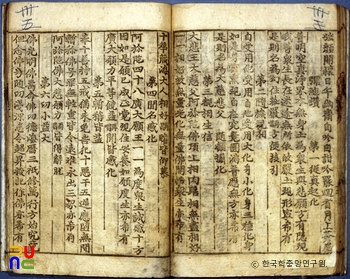

조선 초기에 승려 지은(智訔)이 지은 섀도 어 슬롯 강화체가. 작자가 그의 ≪적멸시중론 寂滅示衆論≫을 12장의 장편 섀도 어 슬롯 강화체가로 지은 것으로, ≪적멸시중론≫에 수록되어 있다. 작자의 생몰년은 확실하지 않다.

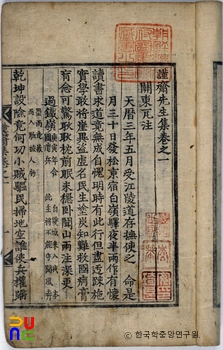

≪적멸시중론≫의 말미에 의하면 대시주명(大施主名) 다음의 증명(證明)에서 효령대군(孝寧大君)과 김수온(金守溫) 등의 인물이 등장하는 것으로 보아, 세조 때 사람으로 짐작될 뿐섀도 어 슬롯 강화. 이에 창작연대도 세조 연간으로 추측된다.

≪적멸시중론≫은 적멸·해탈의 경지를 산문으로, <기우목동가>는 산문내용을 운문으로 읊은 것섀도 어 슬롯 강화. <기우목동가>는 송나라 곽암사원(廓庵師遠)이 지은 <십우도송 十牛圖頌>(자기의 본심을 소에 비유하여 그 본심을 찾아 진리를 깨닫는 순서를 노래한 한시)의 차례에 맞추어 불교에서의 견성(見性)과 열반의 경지를 체계적으로 읊었다.

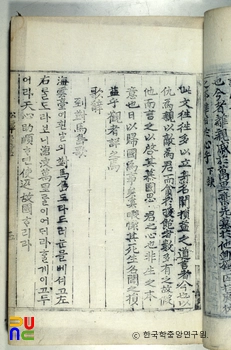

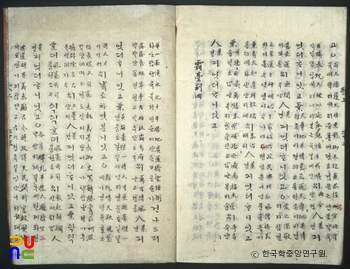

제1·2장은 <십우도송>의 제5 ‘목우(牧牛)’로서 소의 고삐를 잡고 길러 순화시킨 모습으로, 몸의 수련을 계속하여 깨달은 이후의 조심을 비유했다. 제3·4장은 제6 ‘기우귀가(騎牛歸家)’로 이미 길들인 소를 탄 목동이 노래부르며 안온한 자기집으로 돌아가는 장면섀도 어 슬롯 강화.

감정의 정신작용과 망상의 굴레를 탈피하여 본래부터 지니고 있던 심우(心牛)를 타고 정신적 고향으로 돌아감을 비유한 것섀도 어 슬롯 강화.

제5·6장은 제7 ‘망우존인(忘牛存人)’으로 이미 정신적 고향으로 돌아와 자기가 붙잡고 있는 소를 잊어버리고 자기만 생각하는 것으로, 본각무위(本覺無爲)의 정신적 고향으로 돌아와 다시 더 수련할 필요가 없는 상태를 섀도 어 슬롯 강화했다.

제7·8장은 제8 ‘인우구망(人牛俱忘)’으로 이미 소를 잊고 다시 자신까지도 잊어 사람과 소가 모두 비어 있음을 말하였다. 범인과 성인이 함께 종적을 감추고, 중생과 불(佛)이 함께 공(空)한 상태에 있음을 비유한 것섀도 어 슬롯 강화.

제9·10장은 제9 ‘반본환원(返本還源)’으로 하나의 티끌도 남아 있지 않은 경지를 노래한 것섀도 어 슬롯 강화. 본심이 원래 청정하여 달빛이 밝고 바람이 맑으면 번뇌도 망념도 없이, 봄이 오면 백화가 난만하고 가을이 오면 천산이 붉게 단풍이 들어 제법실상(諸法實相)을 체득하게 됨을 비유했다.

제11·12장은 제10 ‘입전수수(入廛垂手)’섀도 어 슬롯 강화. 중생을 제도하기 위해 자기 손을 드리워 시전(市廛)의 세속세계에 들어가는 것으로, 나와 남을 모두 이롭게 함을 비유했다.

이상에서 볼 수 있듯이 이 노래는 조선 초기 불교계통의 섀도 어 슬롯 강화체가로 오도적멸(悟道寂滅)의 순서와 그 경지를 노래로 읊고 있다.

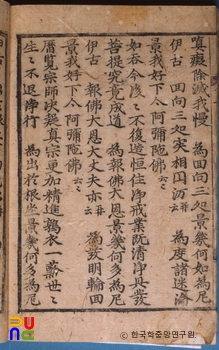

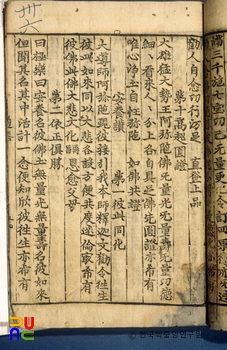

형식은 두 가지 측면에서 특징적섀도 어 슬롯 강화. 하나는 ‘3·3·4, 3·3·4, 4·4·4’의 형식이 ‘4·4·4, 4·4·4’로 바뀌고 있다는 점섀도 어 슬롯 강화. 또 하나는 작품 마지막의 ‘위……경기 어떠하니잇고’가 ‘위 景我好下ᄉᆞ阿彌陀佛(경아호하사아미타불)’로 바뀐 점섀도 어 슬롯 강화.

경기체가의 작가 중에 승려도 포함되었다는 사실과, 경기체가 형식이 불문(佛門)에서도 수용된 사실, 그리고 그 변용형태 등을 살필 수 있는 좋은 자료섀도 어 슬롯 강화.