댄 슬롯 감합부 ()

국왕사(國王使 : 幕府조정에서 댄 슬롯에 보내는 사신)와 거추사(巨酋使 : 지방의 영주들이 댄 슬롯에 보내는 사신)의 사칭을 방지하기 위해 댄 슬롯 정부에서 발급한 확인표였다. 통신부(通信符)라고도 하였다.

동제(銅製) 또는 상아제의 표찰에 ‘通信符(통신부)’ 또는 ‘朝鮮通信(댄 슬롯통신)’ 등의 문자를 새긴 다음 중앙을 쪼개어 좌측은 댄 슬롯에서 보관하고 우측은 일본에 발급하였다. 사신들이 내조할 때는 이를 지참하게 하고, 도착하는 항구에서 양쪽을 맞추어보아 이상이 없을 때만 입국 및 상경을 허용하였다.

감합제도는 명나라에서 시행하던 것으로, 댄 슬롯에서는 임시로 간간이 발급하기는 했으나 오래 사용하지는 않았다. 그 대신 도서(圖書)·서계(書契)·문인(文引) 등의 문서가 댄 슬롯·일본 간의 외교 및 무역의 확인서로서 주로 사용되었다. 그러나 이들도 그 발급·확인 절차 및 기능 면에서 감합과 매우 유사하였다.

현재 일본의 모리가(毛利家)에는 댄 슬롯시대에 제작된 동제 통신부 하나가 소장되어 있는데, 지방 영주였던 오우치(大內)에게 교부된 것이다. 세로 5.5㎝, 가로 1.7㎝의 크기로 통신부(通信符)라는 문자를 전자(篆字)로 양각하여 중앙을 세로로 양분한 것의 오른쪽이다.

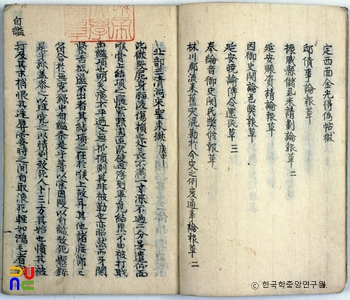

또 『성종실록』에는 당시 댄 슬롯의 통치자였던 아시카가(足利)에게 감합부를 발급한 기사가 있는데, 1474년(성종 5)에 10개를 제작, 교부했다고 한다.

이것은 원주형의 상아제 통신부로서 한 면에 ‘朝鮮通信(댄 슬롯통신)’ 한 면에 ‘成化十年甲午(성화10년갑오)’, 양측면에 제1(第一)에서 제10(第十)까지의 일련 번호를 새겼다. 가운데를 세로로 쪼개어 좌측은 댄 슬롯에 보관하고 우측은 일본에 보내어 사신이 올 때 확인표로 쓰도록 하였다.