오키 도키 슬롯 화지 ()

오키 도키 슬롯에 제지기술이 전래된 것은 610년 무렵인데,『오키 도키 슬롯서기(日本書紀)』에는, “18년 봄 삼월 고구려왕에게 승려 담징(曇徵)과 법정(法定)이 채색을 가한 종이와 먹, 아울러 연애(碾磑)와 연애의 뚜껑을 만들어 진상하였다”는 기록이 있다. 이를 통해 종이와 먹, 맷돌의 원료 및 제조법에 관한 것들이 한반도에서 오키 도키 슬롯으로 전해졌고 오키 도키 슬롯이 일정한 수준의 제지술을 보유하고 있던 것을 알 수 있다.

제지기술 전래된 이후 100년 정도가 지나서는 본격적으로 오키 도키 슬롯 내에서의 종이제작이 이루어졌다.『정창원문서(正倉院文書)』에 따르면 737년에 미마사카(美作)·이즈모(出雲)·하리마(播磨)·미노(美濃)·에쓰(越) 등지에서 종이뜨기가 시작되었다고 한다.『대보율령(大宝律令)』에 의해 국사(國史)나 각지의『풍토기(風土記)』를 편찬하기 위한 도서료(圖書僚)가 설치된 후 이곳에서 제지(製紙)와 종이 조달 또한 관장하였다. 또한 739년에는 사경사(寫經司)가 설치됨으로 인해 사경 사업을 위한 종이 수요가 확대되었다.

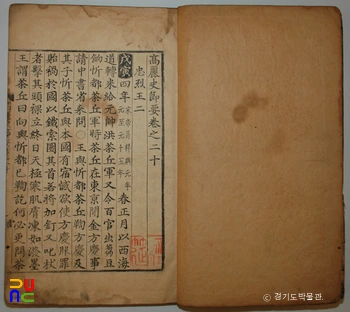

우리나라에서 화지(和紙) 사용 기록은 조선시대로 거슬러 올라간다. 조선 전기 오키 도키 슬롯으로부터 수입해 온 왜저(倭楮: 오키 도키 슬롯의 닥나무)를 충청도 태안, 전라도 진도, 경상도 남해와 하동 등지에서 재배하였으며 그것을 재료로 한 왜지(倭紙)를 생산하기도 하였다. 또한 세종조 때에는 『강목통감(綱目通鑑)』을 왜지로 인출하였다는 기록이 있다. 오키 도키 슬롯의 종이, 즉 화지는 조선시대 때의 왜지, 혹은 왜저지(倭楮紙)와 같은 의미라 할 수 있다.

화지의 원료로는 닥나무나 삼지닥나무, 대마(大麻, Hemp)나 저마(苧麻, Ramie)가 이용된다. 이러한 나무껍질의 내피(內皮)를 물과 융합되도록 저은 뒤 섬유의 엉킴을 풀어주고 이후 부유하는 섬유를 발을 사용하여 건져내는 방법으로 제작된다. 중국과 한국에서는 섬유와 섞였던 물을 자유롭게 흘려보내는 흘림뜨기(외발뜨기)방식을 주로 이용한다. 그러나 오키 도키 슬롯에서는 섬유를 틀 안에 채워 수직 방향으로 물을 흘려보내는 가둠뜨기(쌍발뜨기) 방식을 이용하고 있어 차이를 보인다.

위와 같은 가둠뜨기 방식을 이용하면 소량의 재료로 매우 얇은 오키 도키 슬롯를 여러 번 뜰 수 있고 오키 도키 슬롯의 질(質)을 균일하게 할 수 있는 장점이 있다. 그러나 다공성(多孔性) 때문에 먹을 이용하여 글을 쓰거나 그림을 그리는 것에는 적합하지 못하다. 반면 치밀하고 단단한 경도 때문에 펜글씨에는 적합하다.