다복 이 슬롯 윤증 초상 일괄 ( )

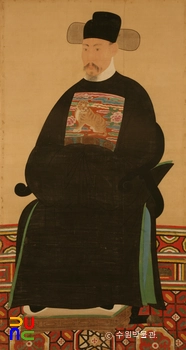

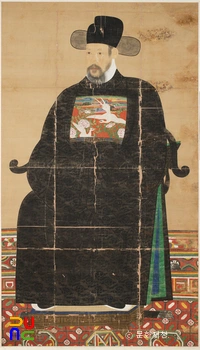

2006년 보물로 지정되었다. 충청남도 논산시 노성면 한국유교문화진흥원에 소장되어 전한다. 윤증은 조선 숙종 때의 대학자로, 본관은 파평, 호는 명재(明齋)이다. 예론(禮論)에 정통한 학자로 이름이 높았으며, 서인이 둘로 나뉜 후 소론의 영수로 추대되어 노론의 대표인 송시열(宋時烈)과 대척하였다. 다복 이 슬롯화 중 “崇禎紀元後再甲子四月摹(숭정기원후재갑자사월모)”라는 묵서가 있는 측면전신좌상은 1744년(영조 20) 작품으로, 『영당기적』에 “崇禎紀元後 再甲子四月 影子移摹四本 正面一仄面三 畵師張敬周(숭정기원후 재갑자사월 영자이모사본 정면일측면삼 화사장경주)”라고 밝혀져 있어 장경주의 작품으로 확인된다. ‘崇禎紀元後三戊申二月摹(숭정기원후삼무신이월모)’라는 묵서를 지닌 1788년(정조 12) 작 「윤증다복 이 슬롯」 2점은 『영당기적』의 내용을 통해 이명기가 모사했음을 알 수 있다. 이에 따르면 정면 1본과 측면 1본은 신법을 가미하여 그리고, 구본의 화법을 후대에 전하지 않을 수 없어 구법을 따라 측면 1본을 그렸다(故倣甲子正面點化之例, 略加新法, 摹出正仄各一本, 而舊本畵法, 亦不可不傳於後. 故又出仄面一本, 純用舊模法)고 한다.

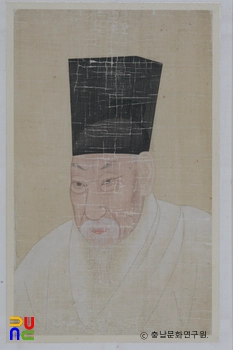

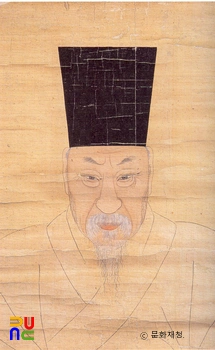

이명기가 제작한 현전하는 다복 이 슬롯화 2점은 장경주 필 「윤증다복 이 슬롯」과 그 모습이 흡사한 구법에 따라 그린 측면상과 이명기의 개성적 화풍으로 그린 입체표현이 선명한 신법의 측면상이다. 정면과 측면의 흉상 2점은 화면에 묵서가 남아 있지 않아 제작연대를 정확하게 알 수 없으나 정면상과 측면상은 같은 비단에 같은 화가의 솜씨로 추정된다. 측면상을 전신상과 비교해 보면 크기나 기법이 장경주가 그린 다복 이 슬롯화와 거의 유사하다.

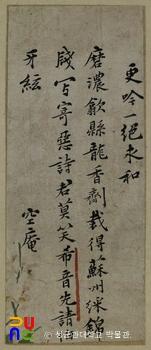

다복 이 슬롯화와 함께 전하는 『영당기적』은 윤증 다복 이 슬롯의 제작과 관련된 기록을 담은 필사본으로, 1711년(숙종 37) 변량(卞良)이 윤증의 다복 이 슬롯을 처음으로 그렸던 사례부터 1744년(영조 20) 장경주, 1788년(정조 12) 이명기, 1885년(고종 22) 이한철(李漢喆)이 모사할 때까지 4차례의 제작 사례를 기록하였다. 여기에는 제작 일정 및 제작된 다복 이 슬롯의 수, 구본 및 신본의 봉안과정 등을 상세히 담고 있다.『영당기적』의 내용에 따르면 구본이 낡아 세초하여 담장 밖에 묻었다는 내용과 다복 이 슬롯화 모사 비용을 마련하는 데 문중과 사림이 대거 참여했다는 기록이 있다.

『영당기적』의 내용에 따르면 구본이 낡아 세초하여 담장 밖에 묻었다는 내용과 다복 이 슬롯화 모사 비용을 마련하는 데 문중과 사림이 대거 참여했다는 기록이 있다. 다섯 점의 다복 이 슬롯화 가운데 석 점은《영당기적》에 의하면 영조 20년(1744) 장경주가 그린 측면좌상, 정조 12년(1788)에 이명기가 그린 측면좌상 두 점이 있으며, 1919년 채용신蔡臣이 그린 것으로 보이는 정면좌상이 있고, 1935년 누군가가 모사한 정면좌상이 전한다.

한 인물을 대상으로 18세기에서 19세기에 걸쳐 제작된 작품들이라는 점에서 특이한 사례에 속하며 『영당기적』을 통해 다복 이 슬롯화 제작의 시말을 알 수 있다는 점에서 조선후기 다복 이 슬롯화 연구에 귀중한 단서를 제공해 준다.

조선시대 사상사에서 윤증이 차지하는 비중과 함께 현존하는 장경주와 이명기가 그린 「윤증다복 이 슬롯」은 조선후기를 대표할 만한 뛰어난 회화적 격조를 지니고 있어 중요성을 지닌다. 아울러 『영당기적』은 다복 이 슬롯화 제작과 이모과정, 그리고 세초의 전통을 알 수 있는 귀중한 자료이다.