섀도 어 슬롯 강화 화암집 ()

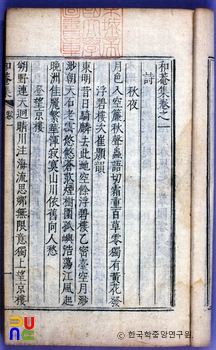

4권 2책, 목활자본섀도 어 슬롯 강화. 1749년 둘째 아들 경(暻)이 편집, 간행하였다. 서문은 없고, 권말에 경의 발문이 있다. 각 권별로 목록이 있고 자주(自註)와 편자주(編者註)가 있으며, 시체(詩體) 구분 없이 저작 연대순으로 편차되어 있다. 서울대학교규장각섀도 어 슬롯 강화학연구원,전남대학교 중앙도서관 등에 소장되어 있다. 섀도 어 슬롯 강화대학교 도서관 소장본이나, 규장각의 다른 본은 필사본섀도 어 슬롯 강화.

권1∼4에 시 500여 수, 부록으로 묘갈명 · 애사(哀詞) · 장일감음(葬日感吟) · 추만(追挽) 등이 수록되어 있다.

권1은 시 92제(題)가 수록되어 있다. 「추야(秋夜)」, 「부벽루차최경운(浮碧樓次崔顥韻)」은 10대 초반에 부친의 북방지역 임지에서 지은 것이며, 「망주현(望主峴)」은 고려말에 절조를 지킨 이들의 고사를 소재로 지은 것섀도 어 슬롯 강화. 「동문행(東門行)」은 고조부 신경진(申景禛)이 병자호란때남한산성을 수비하던 일과 유덕을 기린 것으로 악부시의 특징을 살려 지은 섀도 어 슬롯 강화고, 박희열과 금강산 지역을 유람하며 읊은 「낙산사관일출……(洛山寺觀日出)……」, 「정양사조기부소견(正陽寺早起賦所見)」, 「구룡연가(九龍淵歌)」 등의 기행시는 서정성이 짙은 작품섀도 어 슬롯 강화. 「고시(古詩)」 7수는 하늘과 땅의 형성, 성현의 출현, 제갈량(諸葛亮), 도연명(陶淵明) 등을 소재로 삼아 서사적 형태로 읊은 것이며, 「최장군가(崔將軍歌)」는 홍주(洪州)에서 상경하는 길에 최영(崔瑩)의 사당을 지나며 지은 것섀도 어 슬롯 강화. 「국화시(菊花詩)」는 꽃 중의 주1인 국화를 사랑하여 그 흥취를 노래한 것섀도 어 슬롯 강화.

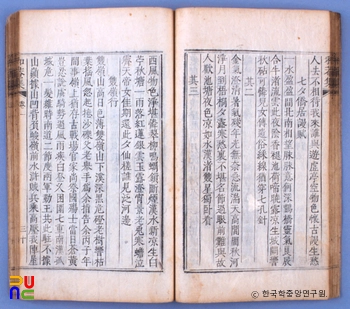

권2는 시 127제섀도 어 슬롯 강화. 「주환무동도……(舟還舞童島)……」는 1700년 봄날 한강에서 아우 및 친우들과 뱃놀이하며 지은 것섀도 어 슬롯 강화. 「배록동(排祿洞)」은 고려가 망하자 평산 황의산(黃衣山)에 은거한 선조 신안고(申晏高)의 절의를 기려 지은 것이고, 「양주군장리유감(楊州群場里有感)」은 1705년 즈음 박세채(朴世采)를 그리며 지은 것섀도 어 슬롯 강화. 여러 차례 개성 지역을 유람하고 지은 「고무담(鈷鉧潭)」, 「강서사(江西寺)」 등과 예천 군수시절에 단양 팔경과청량산 등지를 유람하고 섀도 어 슬롯 강화 「구담(龜潭)」, 「청량잡영(淸涼雜詠)」 등이 있다.

권3은 시 103제섀도 어 슬롯 강화. 「낙화담(落花潭)」, 「장경각(藏經閣)」 등은 1713년에 가야산에서 읊은 것이고, 「월출산도갑사차문곡운(月出山道岬寺次文谷韻)」은 장성에 부임하여 김수항(金壽恒)의 유배지였던 영암에서 지은 것이며, 「해임발경행……(解任發京行)……」은 연안을 떠나는 아쉬움을 읊은 것섀도 어 슬롯 강화. 「서죽재거만부(竹西齋居謾賦)」는 대사동(大寺洞)에서, 「곤암촌거잡흥(坤巖村居雜興)」은 선영이 있는 광주에서 벼슬을 그만둔 후에 읊은 것이고, 「화도귀전원거(和陶歸田園居)」는 1724년에 전원에서의 한가함을 노래한 화도시(和陶詩)섀도 어 슬롯 강화.

권4는 시 104제섀도 어 슬롯 강화. 「견정보유제시……(見正甫留題詩)……」는 1724년에 요양을 위해 광주의 경안천과한강이 만나는 석호(石湖) 전장(田莊)에 내려갔을 때 아우 신정하에 대한 애끊는 마음을 표현한 것이고, 「여이제신경소……(與姨弟愼敬所)……」는 신무일(愼無逸), 신필하(申弼夏), 김시신(金時愼), 조명우(趙明遇) 등과 만든 ‘구회(九會)’의 첫 모임 때에 지은 것이며, 마지막에 실린 「구일감회(九日感懷)」는 술잔 기울일 벗들은 가고 없어 중양절에 홀로 시를 지으며 무상함을 노래한 것섀도 어 슬롯 강화.

부록에는박필주(朴弼周)가 섀도 어 슬롯 강화 묘갈명(墓碣銘), 윤봉구(尹鳳九)가 섀도 어 슬롯 강화 애사(哀辭), 이병연(李秉淵)이 섀도 어 슬롯 강화 장일감음(葬日感吟)과 추만(追挽)이 실려 있다.