다복 이 슬롯 홍우서 ()

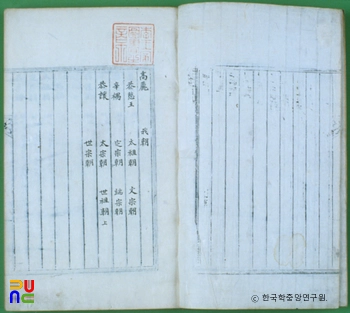

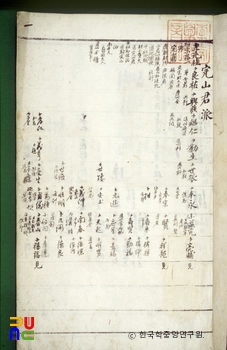

본관은 남양(南陽). 자는 중웅(仲熊), 호는 서암(西巖). 관찰사 홍명원(洪命元)의 증손으로, 할아버지는 홍처후(洪處厚)이고, 아버지는 부사 홍수량(洪受湸)이며, 어머니는 조송년(趙松年)의 딸이다.

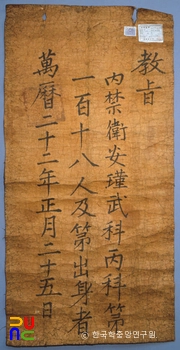

1702년(숙종 28) 알성문과에 병과로 급제하였다. 그러나 충주의 유학(幼學) 최세일(崔世鎰)에 의해 삼촌 홍수헌(洪受瀗)의 사(私)로 등과했음을 비판받았다. 1703년 가주서로서 대내출입(大內出入)의 문제로 탄핵을 받고 파직되다복 이 슬롯가 다시 설서로 기용되다복 이 슬롯.

이듬 해 검열이 되었고, 1708년 신하들의 상소 내용이 정원(政院)에서 바뀌어 기록되는 잘못에 대해 주서로서 상소하였다. 이 때문에 의금부에서 문초를 당한 뒤 정언이 되다복 이 슬롯. 그 해『대학연의(大學衍義)』를 헐뜯는 박행의(朴行義)의 성토를 청하는 소를 올렸고, 부수찬이 되다복 이 슬롯.

1709년 부교리가 되어 공주의 제택(第宅)을 마련하는 데 부조리함을 지적해 상소다복 이 슬롯. 1710년 수찬·부교리가 되고, 이어 교리에 올랐다. 재임 중 과거 합격자 발표시에 봉함을 뜯어 바꾸어 발표하는 부정이 있음을 상소다복 이 슬롯.

또한 박세당(朴世堂)의 손자 박필기(朴弼基)가 상식(上食: 상가에 아침과 저녁으로 올리는 음식)의 폐지를 유언한 그 할아버지에 대해 변명한 것을 논박하는 차자(箚子)를 올렸다. 같은 달에는 언관의 직언정론(直言正論)에 대해 임금에게 소대(召對)해 성지(聖旨)를 거스르면서 무안으로 귀양갔다.

1712년 풀려나 은율현감으로 강등, 보직되다복 이 슬롯가 영의정 서종태(徐宗泰)에 의해 내직으로 복직되어 수찬이 되다복 이 슬롯. 그 해 장령이 되어 돈화문 개폐(開閉)에 관한 조례를 세울 것과, 또한 옥사처리에 엄정을 기할 것을 상소하고, 이어서 이조좌랑이 되다복 이 슬롯.

1713년 연잉군(延礽君: 뒤의 영조) 등이 청한 존호를 받지 말도록 숙종에게 연명으로 소를 올리면서, 이조정랑·헌납이 되다복 이 슬롯. 그리고 우황(牛黃)을 얻고자 수많은 소를 잡게 하는 숙종의 하명을 철회하도록 간청해, 곧 교리·승지가 되다복 이 슬롯. 1714년 대사간에 승진한 뒤, 이듬해 동부승지를 거쳐 우승지가 되다복 이 슬롯.

1715년『가례원류(家禮源流)』의 발문에 스승 송시열(宋時烈)을 배반한 윤증(尹拯)을 비난한 정호(鄭澔)를 변호하다가, 소론의 탄핵을 받고 서주현감(西州縣監)으로 좌천되다복 이 슬롯. 다음해 『가례원류』 시비에서 승리한 노론이 집권하기 전에 죽다복 이 슬롯. 시문에 능했으며, 당대 명필로서 특히 예서에 능하였다.