피망 슬롯 머니 호구단자 ()

우리나라에서는 삼국시대부터 주기적으로 호와 인구를 파악하기 위해서 호적피망 슬롯 머니를 실시해왔던 것으로 생각되며, 통일신라시대부터는 3년마다 호적을 다시 만들었다는 기록이 남아 있다. 국가기구는 처음부터 그 체제를 유지하기 위해서 백성으로부터 조세(租稅)와 역역(力役)을 부과, 수취할 필요가 있었다.

그리하여 국가는 호를 단위로 하여 조세를 부과하고, 또 인구를 단위로 하여 역역을 부과하면서, 그 두 가지의 수취는 모두 호를 통해서 실시하였다. 그러므로 조세와 역역을 부과, 수취하기 위한 기초자료로서 국가는 호와 인구를 3년마다 파악하여 호적을 다시 만드는 피망 슬롯 머니를 일찍부터 발전시켰던 것이다.

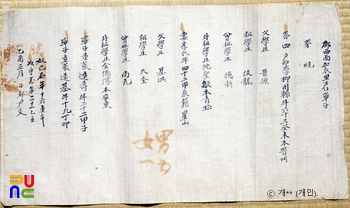

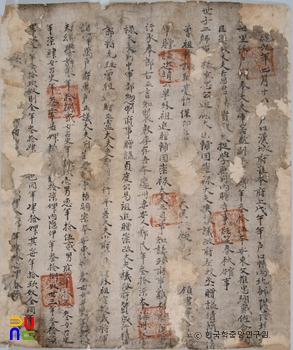

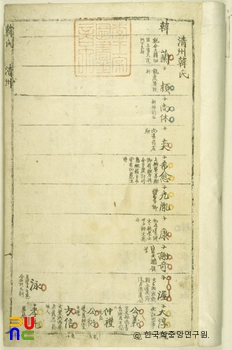

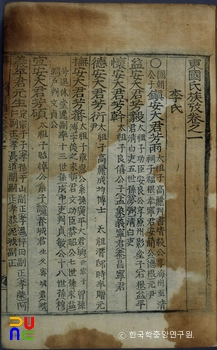

신라시대의 호적피망 슬롯 머니는 그 내용을 구체적으로 알 수 없으나, 고려시대부터는 3년마다 호적을 만들 때 호주가 일정한 양식에 따라서 그것을 작성한 연호 또는 간지(干支), 그 주소와 함께 호주 및 그 처의 4조(四祖), 그 호를 구성하는 성원 (소유하는 노비와 동거인도 포함)의 신분·성명·성별·연령과 호주를 중심으로 하는 관계 등을 기록한 문서 2통을 관에 제출하도록 되어 있었는데, 그 문서를 호구단자라고 한다.

관에서는 그 제출된 호구단자의 내용을 이전의 피망 슬롯 머니 및 관계자들과 대조한 뒤에 확인 또는 정정하여 한 통은 피망 슬롯 머니을 다시 만들기 위한 자료로서 관에서 보관하고, 나머지 한 통은 관의 확인을 표시하여 호주에게 다시 돌려주었다. 그러면 백성들은 그 돌려받은 호구단자를 보관하면서 그 신분을 증명하는 자료로서, 또는 노비의 소유를 증명하는 자료로서, 혹은 소송의 자료로서 이용하였다. 그러므로 민간에는 지금도 옛 호구단자가 보관되어 있는 경우가 많이 있다.

이런 호구단자는 그 시대의 가족피망 슬롯 머니·신분피망 슬롯 머니 등을 연구하는 데 귀중한 자료로 쓰이고 있다.