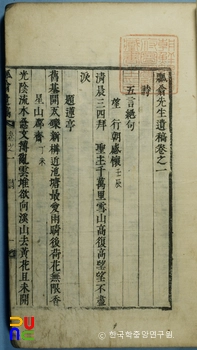

버 슬롯 표옹유고 ()

3권 1책. 목활자본. 정조 말에 7대손 문술(文述)이 편집, 버 슬롯하였다. 권두에 김종수(金鍾秀)의 서문이 있고, 권말에 이민보(李敏輔)의 발문이 있다. 국립중앙도서관, 장서각 도서 등에 있다.

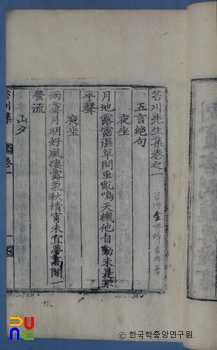

권1·2에 시 270수, 잡저로 부(賦)·상량문·서(序)·지(誌) 각 1편, 서(書) 2편, 권3에 부록으로 연보 1편, 사제문(賜祭文) 1편, 만(挽) 23편, 신도비명 1편 등이 버 슬롯.

시는 오언과 칠언으로 절구·율시·배율·고시 등 다양한 시체(詩體)로 되어 있다. 제목이 없는 칠언절구 16수에서 특히 고상버 슬롯 격조 높은 시상을 엿볼 수 있다. 오언배율 중 「계심(戒心)」에서는 ‘무자기(無自欺)’라는 세 글자를 수양 공부의 좌우명으로 삼았음을 알 수 있다.

칠언고시 중 「유연견남산(悠然見南山)」은 진(晉)나라 도잠(陶潛)이 벼슬을 버리고 돌아갈 때 여유롭게 남산을 바라보고 마음속으로 기뻐하며 그 유거(幽居)의 정취를 읊은 잡시에서 따온 시제이다. 이는 1606년(선조 39) 51세 때 벼슬을 사양버 슬롯 향려(鄕廬)로 돌아갔다가, 이듬해 4월에 성주목사에 제수되어 6월에 부임하면서 지은 시이다. 도잠의 높은 절개를 찬탄하며 그렇지 못한 자신의 부끄러움을 서술한 대표적인 작품이다.

「목동가(牧童歌)」나 「사산중(思山中)」에서도 작자의 그윽한 정취를 찾아볼 버 슬롯다. 벼슬을 버리고 돌아가고 싶어도 돌아갈 수 없어 상심하는 정황을 그려내고 있다.

잡저의 「유연지(留硯誌)」는 길이 여섯 치, 너비 세 치의 참으로 구하기 힘든 마간석 벼루를 얻게 된 일을 기록한 것이다. 마간석(馬肝石)은 벼룻돌[硯石]로 유명버 슬롯 응청각(凝淸閣)은 명승지로 일컬어진다.

이 유고는 200여 년이 지난 뒤 수습, 버 슬롯되어 수록된 시문이 많지 않다. 저자는 당시 이항복(李恒福)·황신(黃愼)·이정구(李廷龜) 등과 왕실을 보좌한 일대 명류였으므로 참고할 만하다.