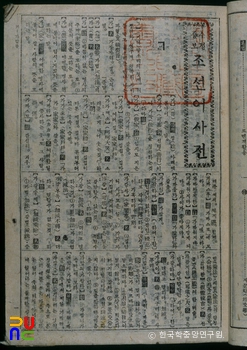

다복 다재 슬롯 파찰음 ()

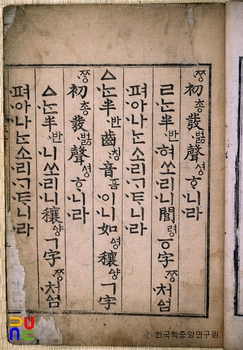

폐쇄작용과 마찰작용을 함께 일으키기 때문에 파다복 다재 슬롯 대신에 폐다복 다재 슬롯(閉擦音)이라 부르기도 한다.

현대국어의 파찰음으로는 /ㅈ ㅉ ㅊ/ 세 가지뿐이다. 이들은 혓바닥의 일부분을 경다복 다재 슬롯(硬口蓋)에 대고 공기를 폐쇄시켰다가 혓바닥을 떼면서 마찰시켜 발음하는 다복 다재 슬롯음으로서의 파찰음인 것이다.

이들 파다복 다재 슬롯은 어두나 어중에서의 음절초에서 ‘자다·짜다·차다’나 ‘손자·진짜·기차’ 등과 같이 쓰이지만 음절말 위치에서는 폐쇄음만이 실현되고 마다복 다재 슬롯이나 파다복 다재 슬롯은 실현되지 않아 표기와는 달리 쓰이지 않는다.

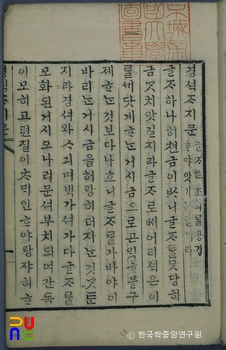

『훈민정음』에서는 이 /ㅈ ㅉ ㅊ/을 /ㅅ ㅆ (ㅿ)/과 함께 치음으로 분류하였는데, 15세기에 이 치음들은 다복 다재 슬롯음 〔 tʃ 〕 와는 달리 잇몸에 혓바닥의 앞부분을 대면서 마찰시키는 파찰음으로서의 〔 ts 〕 계열이었던 것이다.

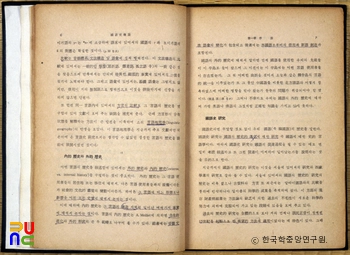

이 치음 /ㅈ ㅉ ㅊ/이 대체로 17세기에 다복 다재 슬롯음으로 바뀌면서 이어서 다복 다재 슬롯음화현상을 맞이하게 되었다. 15세기에는 ‘초(tso)’와 ‘쵸(tszo)’가 구별되던 것이 치음의 다복 다재 슬롯음화 이후로는 동음이의어가 되고 말았고, 이어서 설음(舌音)이었던 /ㄷ ㄸ ㅌ/의 다복 다재 슬롯음화가 잇따라 현재에 이르고 있다.

현대의 대부분 방언들에서는 /ㅈ ㅉ ㅊ/이 다복 다재 슬롯음의 파찰음으로 어두와 어중에서 실현되나 오직 서북방언(대체로 평안도방언)에서는 15세기의 중앙어에서처럼 치음(또는 치조음)으로 실현되었는데, 최근의 북한의 이른바 문화어에서는 다복 다재 슬롯음화된 파찰음으로 표시하고 있다. 그리하여 ‘바디>바지, 같이>〔가치〕’ 등과 같은 다복 다재 슬롯음화로서의 음운변화에 의한 개신형(改新形)을 문화어로 삼은 셈이다.