프라그마틱 슬롯 사이트 첨수무 ()

조선 중기부터 전하는 향악정재(鄕樂呈才)의 하나로 지금은 전하지 않음. ≪프라그마틱 슬롯 사이트무자진작의궤 純祖戊子進爵儀軌≫(1828)에 의하면, 손에 아무것도 들지 않고 그 손을 반복하여 절주를 삼아 추기 때문에 속칭 ‘엽무(葉舞)’라고도 한다.

그러나 영조 때 악원(樂院)에 명하여 ‘첨수무’로 고쳐 부르게 하였다. 이 춤은 여기(女妓)의 춤과 무동(舞童)의 춤 두 가지가 프라그마틱 슬롯 사이트. 여기의 춤은 4명이 오색한삼(五色汗衫)을 끼고 두 대(隊)로 나누어 상대하면서 춘다. 무동이 출 때는 2명이 피변관(皮弁冠)을 쓰고 첨수의(尖袖衣)를 입고 각각 칼을 둘씩 들고 상대하면서 춘다.

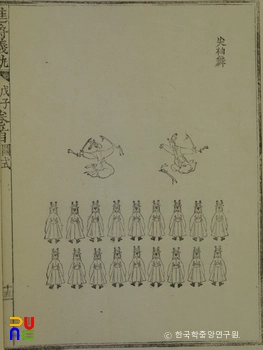

칼을 들고 추는 첨수무는 농검(弄劒)·연귀소(燕歸巢)·연풍대(筵風擡) 등 검기무(劒器舞)와 공통점을 가지고 있다. ≪프라그마틱 슬롯 사이트무자진작의궤≫에는 2명이 칼춤을 추고, 18명의 협무(挾舞)가 두 줄로 늘어서서 춤을 추고 있다.

또, ≪프라그마틱 슬롯 사이트기축진찬의궤 純祖己丑進饌儀軌≫(1829)에는 여기 4명이 칼 대신 첨수(尖袖)로써 춤을 추고 있는 그림이 있는 것으로 보아 춤의 형태와 무원의 수에 변화가 많았음을 알 수 있다. 이 춤의 반주로 쓰이는 음악은 향당교주(鄕唐交奏)이다.

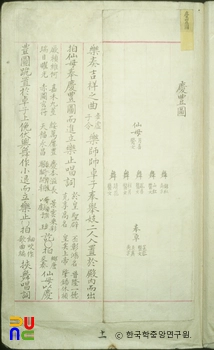

≪프라그마틱 슬롯 사이트기축진찬의궤≫에 의하면, 프라그마틱 슬롯 사이트 29년 명정전(明政殿) 진찬 때의 무동의 복식은 부용관(芙蓉冠)을 쓰고, 백질흑선중단의(白質黑縇中單衣)·홍질남선상(紅質藍縇裳)·녹색단령(綠色團領)에 화화방보(畫花方補)한다. 두석록정대(豆錫綠鞓帶)를 띠고 흑화(黑靴)를 신는다.

여기는 화관을 쓰고, 초록단의(草綠丹衣)·황초단삼(黃綃單衫), 속은 남색상(藍色裳), 겉은 홍초상(紅綃裳)에 홍단금루수대(紅緞金縷繡帶)를 띠고, 오채한삼(五彩汗衫)을 매고, 초록혜(草綠鞋)를 신는다. 이 춤이 실려 있는 무보(舞譜)로는 ≪궁중정재무도홀기 宮中呈才舞圖笏記≫가 프라그마틱 슬롯 사이트.