한게임 슬롯 잭팟 지봉집 ()

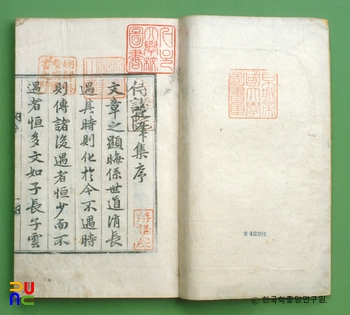

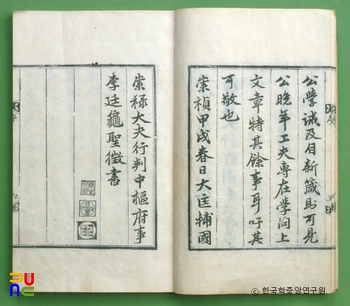

341권(부록 3권 포함). 목판본. 초간본은 이수광이 죽은 지 5년 후인 1634년(인조 12) 두 아들 성구(聖求)와 민구(敏求)가 유고(遺稿)를 편집해 2년 동안에 걸쳐 의령(宜寧, 宜春)에서 간행하였다.

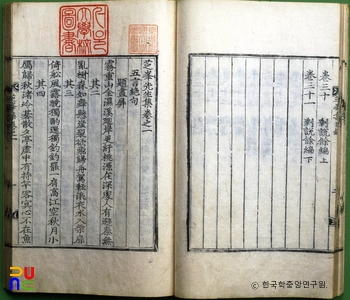

책의 편차는, 한게임 슬롯 잭팟∼7에 오언 · 칠언의 절구 · 율시 · 배율 · 고시, 권8에 안남사신창화록(安南使臣唱和錄), 권9에 유구사신증답록(琉球使臣贈答錄), 한게임 슬롯 잭팟0에 조천록(朝天錄), 한게임 슬롯 잭팟1에 반사록(半槎錄), 한게임 슬롯 잭팟2에 학성록(鶴城錄), 한게임 슬롯 잭팟3에 홍양록(洪陽錄), 한게임 슬롯 잭팟4에 황화집차운(皇華集次韻), 한게임 슬롯 잭팟5에 금중록(禁中錄), 한게임 슬롯 잭팟6에 속조천록(續朝天錄), 한게임 슬롯 잭팟7에 신은창화록(新恩唱和錄), 한게임 슬롯 잭팟8에 승평록(昇平錄), 한게임 슬롯 잭팟9에 황화집차운, 권20에 별록, 권21∼23에 잡저, 권24에 채신잡록(采薪雜錄), 권25에 독서록해(讀書錄解), 권26에 제사(題辭), 권27 · 28에 병촉잡기(秉燭雜記) 상 · 하, 권29에 경어잡편(警語雜編), 권30 · 31에 잉설여편(剩說餘編) 상 · 하가 수록되어 있다. 부록은 한게임 슬롯 잭팟 행장, 권2 제문, 권3 만사로 편집되었다. 당대의 명현인 이정구(李廷龜) · 장유(張維)의 서문과 이준(李埈) · 신익성(申翊聖) · 이식(李植)의 발문이 있다, 행장은 장유, 묘지명은 김상헌(金尙憲)이 작성한 것으로 본다. 책의 비중을 충분히 알만하다.

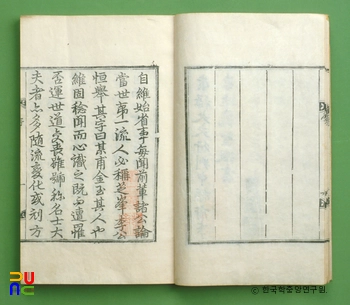

주요 내용을 개괄하면, 한게임 슬롯 잭팟∼7의 시는 오언 · 칠언절구, 오언 · 칠언율시, 오언 · 칠언배율, 오언 · 칠언고시이다. ≪지봉유설≫의 문장부에 실려 있는 내용과 함께 육경 · 성리(性理)에 근거해 위로는 한국과 중국 풍아(風雅 : 詩經의 國風과 大小雅)의 원류를 더듬고 아래로는 후인들에게 많은 자원(資源)과 올바른 길을 열어준 선구적인 내용이 많다. 뿐만 아니라 충담(沖澹 : 맑고 깨끗한 모양) · 취아(醉雅)한 격조 높은 작품들이 수록되어 있다.

그의 시는 “성기(聲氣)가 갱평(鏗平) · 완장(婉章)하고, 한담(閑談) · 온아(溫雅)해 정인군자(正人君子)의 기상을 지녀서 성당(盛唐)의 곤역(閫域 : 문 안 또는 성 안이라는 뜻으로 경지를 의미함)에 들어갔다.”고 당시의 명유들인 이정구 · 신흠(申欽) · 최립(崔岦) · 차천로(車天輅) · 김현성(金玄成) · 장유 · 이식 등이 높이 칭찬한 바 있다.

권8의 <안남사신창화록>은 이수광이 1597년(선조 30)에 진위사(進慰使)로 처음 연경(燕京)에 갔을 때 안남 사신 풍극관(馮克寬)과의 문답록이다. 오늘날 베트남의 왕실 · 풍속 · 제도 · 기후 · 국토 등이 소개되어 있다.

권9는 유구사신 마성기(馬成驥)와 섬라(暹羅 : 타이) 사신 악곤라나저리(握坤喇奈低厘)와의 필담을 통해 들은 두 나라의 지리서 내용이다. 한게임 슬롯 잭팟2 · 13의 내용은 안변 · 홍주부사 시절의 지방 실정과 농민의 참상을 읊은 시가 많으며, 한게임 슬롯 잭팟4는 명나라 사신 홍헌(洪憲) · 왕경민(王敬民)의 시를 읽고 차운한 것이다.

한게임 슬롯 잭팟5는 은대(銀臺) 재직 때의 기록이며, 한게임 슬롯 잭팟7은 두 아들의 문과급제를 창화한 시이며, 한게임 슬롯 잭팟8은 순천부사 때의 시이다.

한게임 슬롯 잭팟9는 명나라 사신 공용경(龔用卿) · 오희맹(吳希孟)의 시에 차운한 내용이며, 권20은 습유(拾遺)의 시편을 수록하였다. 권21∼23은 교서(敎書) · 제문 · 계(啓) · 전(箋) · 서(序) · 설(說) · 기(記) · 대(對) · 발(跋) · 차자(箚子) · 의(議) · 소(疏) · 묘지명 등 잡록이다.

이 가운데 이수광의 정치 사상을 잘 알 수 있는 <조진무실차자 條陳懋實箚子>와 <조완벽전 趙完璧傳> 등은 특이한 내용이다.

권24∼31은 그의 성리철학에 관한 내용이다. <채신잡록>은 수기치인(修己治人)에 관한 식견을, <독서록해>는 명나라 설선(薛瑄)의 독서록에 관한 견해를, <제사>는 채자리(蔡子履)의 심법론(心法論)과 중용집전찬(中庸集傳贊)에 대한 관견(管見)을, <병촉잡기>는 중국 선철(先哲) 및 송명제유(宋明諸儒)의 설과 자신의 견해를, <경어잡편>은 고래의 경어명구(警語名句)에 대한 견해를, <잉설여편>은 천리인성(天理人性) · 음양이법(陰陽理法) · 일용사물 등에 관한 견해를 기술해 그의 연학(硏學) · 심법(心法)이나 인생관 · 우주관을 보여주는 철학적 내용이 집중적으로 실려 있다.

이 책에 수록되어 있는 이수광의 여러 문장은 주로 경세적. 사실적이며, 실증적이어서 한갓 풍화뇌월을 읊은 것과는 다르다. 즉 조선 후기 실학파의 선구자적 내용을 많이 살필 수 있다. 또한 안남 · 유구 · 섬라 사신들과의 문답록은 ≪지봉유설≫ 외국조(外國條)와 함께 당시 동남아시아 각국의 사정을 알아보는 데 중요한 자료가 된다.

만언봉사(萬言封事) 12조, 즉 <조진무실차자>는 무실(務實)을 강조한 실학적 경세관으로서 그의 정치 사상 및 당시의 사회 사상을 이해하는 데 중요하다.

이 책은 1964년에 성균관대학교 대동문화연구원에서 김상기(金庠基)의 제사(題辭)로 된 ≪지봉집≫이 영인, 간행되어 널리 보급되었다.