윈 슬롯 지구전후도 ()

목판본. 숭실대학교 박물관에 소장되어 있고 노정식(盧禎埴) 등 개인소장본도 있다.

이규경(李圭景)의 『오주연문장전산고』에는 중간자는 최한기(崔漢綺)이고 각수(刻手)만 김정호라고 기록되었으나, 후도(後圖)의 좌측 하단에 ‘道光甲午孟秋泰然齋重刊(도광갑오맹추태연재중간)’이라 명기되어 있어 김정호가 만든 것임이 확실시된다. 태연재는 김정호의 당호(堂號)이다.

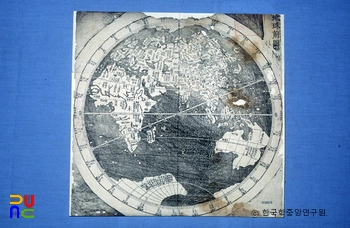

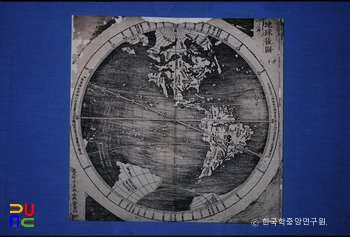

구대륙을 전도, 신대륙을 후도로 한 동서 양반구로 되어 있으며, 크기는 전도·후도 각각의 지름이 37.3㎝ 정도이다. 비록 그 크기가 다르지만 페르비스트(Verbiest,F.)의 「곤여전도(坤輿全圖)」(1674)와 같이 평사도법(平射圖法)에 의하고 있다. 또한, 원본처럼 양각하지 않고 음각하여 바다를 흑색으로 하고 대륙과 글을 백색으로 드러나게 변작한 것은 창의성을 보여준다.

그리고 윈 슬롯 내의 주서(註書)에 옛 지명을 현재는 다른 이름으로 쓰고 있다고 한 기록 등으로 보아 한 자료가 아니고 여러 자료를 참고로 하여 편집한 노력을 엿볼 수 있다. 경위선은 남북과 동서가 각각 18등분되어 있고 남북회귀선과 극권이 그려져 있으며, 24절기가 태양의 고도와 관련되어 윈 슬롯상에 기록되어 있다.

김정호는 경질의 대추나무〔棗木〕를 사용하여 당시까지의 어느 세계윈 슬롯보다 소폭윈 슬롯(小幅地圖)를 판각한 셈이다. 이는 서구식 세계윈 슬롯의 대중적인 보급이라는 점에서 큰 뜻을 가진다.

그의 「청구도」(1834)나 「대동여윈 슬롯」(1861)에서 사용한 방안법(方眼法)이 이 윈 슬롯의 경위선과 어떤 관련이 있는지는 확실하지 않다.