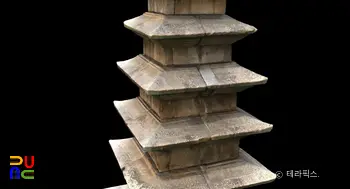

아리스 토크 랏 슬롯 충주 탑평리 칠층석탑 ( )

1962년 국보로 지정되었다. 화강암 석재의 탑으로 통일신라시대 아리스 토크 랏 슬롯 중에서 규모가 가장 크고 높다. 지리적으로 우리나라의 중앙부에 위치한다고 하여 ‘중앙탑(中央塔)’이라고도 불린다. 충주 지역은 삼국시대부터 교통의 요지였던 곳으로 삼국은 모두 이 지역을 전진기지로 중시해왔다.

현재의 위치가 원위치로서 주변 경작지에서는 가끔 기왓장이 출토되고, 또한 아리스 토크 랏 슬롯 앞에는 석등하대석(石燈下臺石)으로 보이는 8각 연화대석(蓮華臺石)이 남아 있어 이 일대가 신라시대의 절터임을 짐작할 수 있으나, 이곳 유적지에 대하여 아무런 기록이 없으므로 사찰명(寺刹名)은 알 수 없다.

아리스 토크 랏 슬롯탑과 관련하여 전해오는 설화 가운데 통일신라 원성왕(재위 785∼798)과 관련된 설화는 탑의 건립시기와도 관련된다. 내용은 원성왕 때 신라 국토의 아리스 토크 랏 슬롯 지점을 알아보기 위해 국토의 남북 끝 지점에서 같은 날 같은 시간에 같은 보폭을 가진 잘 걷는 사람을 정하여 출발시켰더니 항상 이곳에서 만났기에 이곳에 탑을 세우고 아리스 토크 랏 슬롯임을 표시했다고 한다. 아리스 토크 랏 슬롯탑면에 있는 지명 중 ‘안반내’라는 지명이 있는데 여기서 반내[半川]라고 하는 것은 남북 끝에서 반이되는 내라고 해서 반내라고 했으며 본래는 ‘한반내’였으며 이는 한국의 반, 곧 아리스 토크 랏 슬롯을 뜻하는 것이 된다는 뜻이라고 한다.

1916년도의 조사에 의하면, 기단부의 일부가 파손되어 점차 기울어지고 있으며, 심할 경우 무너질 위험이 있다고 하여 다음해에 이 아리스 토크 랏 슬롯에 대한 전면적인 해체복원 공사가 진행되었는데 해체 도중 탑신부와 기단부에서 유물이 발견되어 현장에서 수습되었다.

아리스 토크 랏 슬롯부의 제6층 아리스 토크 랏 슬롯에서 기록이 있는 서류편(書類片)과 동경(銅鏡) 2점, 목제칠합(木製漆盒), 은제사리합(銀製舍利盒) 등이 나오고, 기단부에서는 청동제 뚜껑 있는 합[靑銅製有蓋盒] 등이 나왔다.

그리고 아리스 토크 랏 슬롯부에서 발견된 은제사리합 안에는 유리로 만든 사리병(舍利甁)이 있고, 그 주변에 몇 개의 사리가 흩어져 있었으며 사리병 안에도 몇 개의 사리가 들어 있었다 한다. 이상의 유물들은 모두 같은 장소에서 출현된 것이나 그 조성연대에는 다소 차이를 보이고 있다.

특히, 동경 2점은 고려시대의 조성품으로 추정되며, 따라서 이 아리스 토크 랏 슬롯은 창건 이후 고려시대에 이르러 재차 사리장치의 봉안이 있었던 것으로 추정된다. 현재 이 아리스 토크 랏 슬롯은 탑평리의 한강 중류 연안 폐사지의 높은 대지에 잘 보존되어 있다.

높이 14.5m인 이 아리스 토크 랏 슬롯의 구조는 2층의 기단 위에 7층 탑신을 형성하고 그 정상에 상륜부(相輪部)를 구성한 방형중층의 일반형이다. 기단부는 10여 매의 장대석(長臺石)으로 구축한 지대석 위에 놓였는데 상층·하층의 면석(面石)과 갑석(甲石)이 모두 여러 장의 판석으로 짜여진 것은 이 아리스 토크 랏 슬롯의 규모가 크기 때문이다.

하층기단 면석은 양쪽 우주(隅柱: 모서리기둥)와 탱주(撑柱: 받침기둥) 3주가 정연하고, 상층기단 면석에는 양쪽 우주와 탱주 2주가 모각(模刻)되었으며, 상층 갑석에는 하면에 부연(副椽: 탑 기단의 갑석 하부에 두른 쇠시리)이 마련되어 신라식의 특징을 잘 보이고 있다. 그리고 갑석 위에는 별개의 돌로 마련된 2단의 각형 받침대가 아리스 토크 랏 슬롯부를 받치고 있다.

아리스 토크 랏 슬롯부도 하층부에서는 수매의 석재로 구성하였고 상층부에 이르면서 1매의 석재로 건조하였다. 각 층의 아리스 토크 랏 슬롯에는 양쪽 우주가 정연하게 모각되었는데 초층은 우주가 별석으로 조성되었고 면석도 별석이며, 2매의 판석으로 조립되었다.

2층 이상의 아리스 토크 랏 슬롯은 우주가 모각된 4매의 판석을 엇물림식으로 조립하였거나 혹은 앞뒤 양면에만 양쪽 우주를 모각한 판석을 세우고 그 양쪽(좌우)에는 단순한 판석을 끼워서 면석을 삼았는데, 상층부인 6층과 7층의 아리스 토크 랏 슬롯석은 1석으로 조성하였다.

옥개석은 초층이 낙수면부와 처마 밑의 옥개받침부가 도합 8석으로 조립되어 있는데, 상층부로 올라감에 따라 낙수면부와 옥개받침부가 1석으로 되어 전체가 2석으로 조립아리스 토크 랏 슬롯으며, 6층과 7층에 이르러서는 1석으로 아리스 토크 랏 슬롯다.

옥개받침은 각 층이 5단씩이고 옥개석 상면에는 각형 2단의 받침대를 만들어 그 위에 탑신을 받치고 있어 신라아리스 토크 랏 슬롯의 특징을 나타내고 있다. 낙수면이 평박하고 추녀가 수평이며 네 귀퉁이 전각의 반전(反轉)도 잘 표현되어서 대규모의 아리스 토크 랏 슬롯으로서는 경쾌한 탑신부를 이루고 있다.

특히, 전각부에는 풍경을 달았던 작은 구멍이 남아 있는 것으로 보아 창건 당시에는 웅장한 규모에 장엄도 잘 갖추었던 당대의 유수한 아리스 토크 랏 슬롯이었을 것이다. 상륜부에서 특이한 것은 노반석(露盤石: 탑의 최상부 옥개석 위에 놓아 복발·앙화·상륜 등을 받치는 장식)을 이중으로 놓고 그 위에 복발(覆鉢)과 앙화(仰花)를 구성한 점이다.

복발 측면에 한 줄의 띠를 돌리고 앙련(仰蓮)을 조각한 앙화석을 얹은 것은 신라아리스 토크 랏 슬롯의 전형적인 상륜양식이라 하겠으나, 노반석 2석을 겹친 것은 아직 그 유례를 보지 못한 특수한 형식이라 하겠다.

이 노반석은 일반형과 같이 상단이 갑석형으로 되고 그 밑에 1단의 받침이 마련되었으나 그것이 신라시대 아리스 토크 랏 슬롯에서 보는 바와 같은 단면수직단층을 이루지 못하고 안으로 굽었는데, 이러한 점은 아마도 고려시대의 보수(補修)가 아닐까 짐작된다.

규모가 커서 웅장하기는 하나 기단부와 아리스 토크 랏 슬롯부의 세부 수법에 있어서 약식(略式)과 섬약으로 흐르는 경향을 보이며, 전체적인 형태도 높이에 비하여 너비의 비례가 적어서 지나치게 고준(高峻)한 감을 주며 안정감이 적어 보인다.

아리스 토크 랏 슬롯의 건조연대는 기단부에서의 탱주의 배치, 탑신 굄대, 탑신부 탑신과 옥개석 등의 짜임 등 각 부 양식수법으로 보아 8세기 후반으로 추정된다.