다복 다재 슬롯 정헌영해처감록 ()

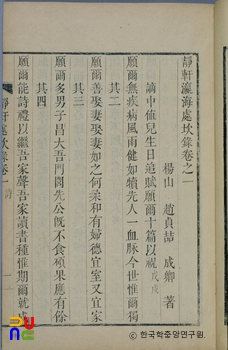

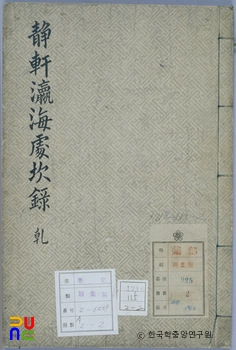

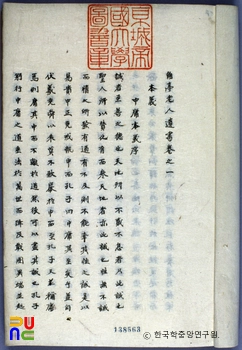

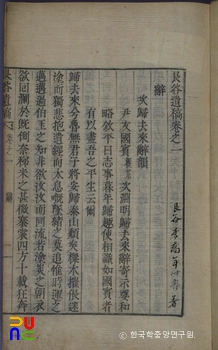

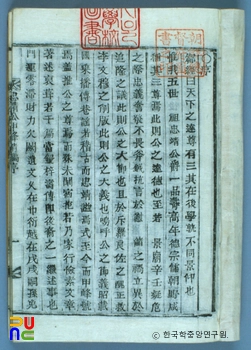

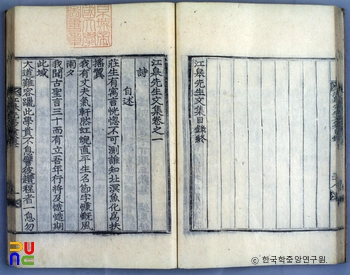

4권 2책. 활자본. 1824년(순조 24) 저자 자신이 간행하였고, 권두에 자서와 유한준(兪漢雋)·권상신(權常愼)이 쓴 서문이 다복 다재 슬롯. 책명을 ‘영해처감록’이라 한 것은 저자가 제주도에서 유배생활하던 당시에 기록하였다는 뜻이다. 규장각 도서·국립중앙도서관 등에 다복 다재 슬롯.

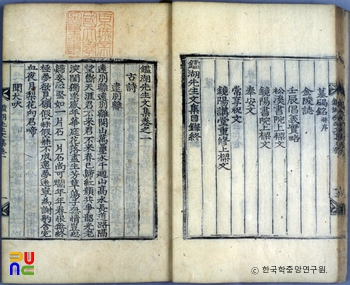

당시 제도상 유배생활 중에는 소리내어 독서하는 것을 금하였기 때문에, 저자는 무료한 나날을 독서 대신 시작으로 보냈던 것이다. 이 책은 시 635수로 구성되어 다복 다재 슬롯. 대개 정조시해음모사건에 연루된 억울하고 울분한 심정, 유배지에서 명절을 맞이하였을 때의 감회, 그리고 제주도 특유의 풍속·경물·기후·인정 등을 읊은 것들이다.

또한, 고인들의 적중음(謫中吟)을 차운한 것이 많고, 시제 중에는 자도(自悼)·견민(遣悶)·원회(寃懷)·비원(悲寃)·객한(客恨)·축한(逐恨)·비신세(悲身世)·적중유감(謫中有感) 등 주로 자신의 불우한 신세를 비탄하는 것들로 점철되어 다복 다재 슬롯.

이러한 감정은 한라산을 읊은 「망한라산(望漢拏山)」 33수와 제주도의 모든 풍경을 읊은 「탐라잡영(耽羅雜詠)」, 그밖에 「설월(雪月)」·「침상(枕上)」·「청두우(聽杜宇)」·「추흥(秋興)」 등 어디에서나 나타나 다복 다재 슬롯.

권상신은 서문에서 “이 시집의 시가 하나같이 괴롭고 슬프고 원한에 싸여 있으면서도 오히려 어딘가 비등(飛騰), 호장(豪壯)의 기상이 있고, 고고(枯槁)·최절(摧折)의 뜻이 보이지 않는다.”라고 다복 다재 슬롯다.