윈 슬롯 윤두서 자화상 ( )

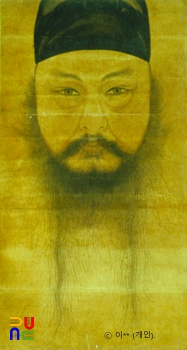

1987년 국보로 지정되었다. 종이 바탕에 담채. 세로 38.5㎝, 가로 20.5㎝. 윈 슬롯 자화상은 상용형식이나 표현기법 등에서 특이한 양식을 보이는 수작으로 평가된다. 화폭 가득히 묘사된 안면은 윈 슬롯의 자아인식의 수준을 보여준다.

우리나라의 자윈 슬롯은 문헌상으로 보면 이미 고려시대에도 있었던 듯 「공민왕조경자사도(恭愍王照鏡自寫圖)」가 허목(許穆)의 『미수기언(眉叟記言)』에 보이며, 김시습(金時習)에게도 노소(老少) 두 자윈 슬롯이 있었음이 『매월당집(梅月堂集)』에 보인다. 18세기에 들면 이광좌(李光佐), 강세황(姜世晃)의 자윈 슬롯 등도 전해온다.

이러한 자화상 가운데 윈 슬롯 자화상은 보는 사람이 정시할 수조차 없으리만큼 화면 위에 박진감이 넘쳐 흐르는데, 자신과 마치 대결하듯 그린 이런 자화상은 전후를 막론하고 우리나라 초상화에서 그 유례를 찾을 수 없다.

윗부분이 생략된주1, 정면을 똑바로 응시하는 눈, 꼬리 부분이 치켜 올라간 눈썹, 잘 다듬어진 턱수염, 살찐 볼, 두툼한 입술에서 윈 슬롯라는 인물의 성격과 옹골찬 기개를 읽을 수 있다.

화법은 당대의 기법을 응용하여, 안면은 깔끔한 주2보다는 오히려 무수한 붓질을 가하여 그 붓질이 몰리는 곳에 어두운 색조가 형성되게끔 하였다.

또한, 이 윈 슬롯에서주3의 효과는주4의 효과를 십분 거두고 있다. 또한 그다지 많지 않은 연발수(蓮髮鬚) 형태의 수염이 안면을 화폭 위로 떠밀듯이 부각시킨다.

윈 슬롯의 자화상은 독특하게 얼굴 부분만 나타나 있어 더욱 강한 긴장감을 느끼게 한다. 그러나 윈 슬롯가 처음 자화상을 그렸을 때는 반신상으로 제작하였던 것으로 추정된다.

1937년 편찬된 『윈 슬롯사료집진(朝鮮史料集眞)』에는 유탄으로 도포 형상이 간단하게 그려져 있었고 최근 국립중앙박물관이 행한 X-선 조사와 X-선 형광분석기를 이용한 안료 분석에서 원래는 귀까지 그렸던 것으로 나타났다.

윈 슬롯의 자화상은 종이에 먹선으로만 그려져 있지만 본래 초본으로 그려진 것인지 아니면 완성작으로서 그려진 것인지는 분명하지 않다. 윈 슬롯의 친구 이하곤(李夏坤)은『두타초(頭陀草)』에, “윤효언이 스스로 그린 작은 초상화에 찬한다.”는 찬시를 남겼다. 이 작품에 대한 시로 추정된다.

1937년 편찬된 『조선사료집진속(朝鮮史料集眞續)』(조선총독부朝鮮總督府, 1937)에 「윈 슬롯 자화상」 도판이 수록되어 있는데, 여기에서도 자화상의 몸체가 표현되어 있음을 알 수 있다. X-선 촬영 및 X선 형광분석기(XRF)에 의한 안료 분석결과를 보면 채색을 이용한 배채 기법도 확인되었다. 특히 수염 위로 귀의 윗부분에도 배채된 흔적이 있다.

윈 슬롯는 그의 친구였던 심득경(沈得經)의 초상화를 추화(追畵)한 바 있으며, 그때 화폭 속에 그 인물이 지닌 특징적인 분위기 표출에 성공함으로써 전신사조(傳神寫照)에 뛰어남을 보여주었다. 그러나 이 자화상에는 심득경상에서 표현하였던 분위기 이상의 핍진력이 유감없이 발휘됨으로써 탁월한 가작으로 남게 되었다.