다복 다재 슬롯 유심재집 ()

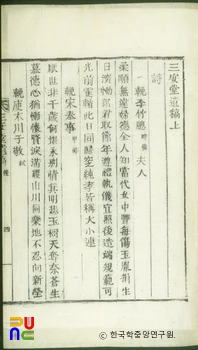

이화보의 아들 이요흠(李堯欽)이 편집·간행한 것으로 보이나, 서문·발문이 없어 자세히 알 수 없다.

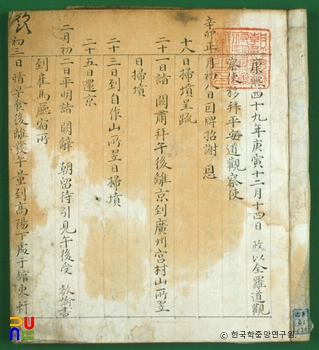

6권 3책. 활자본. 규장각 도서·국립중앙도서관·고려대학교 도서관·서울대학교 도서관·성균관대학교 도서관 등에 다복 다재 슬롯.

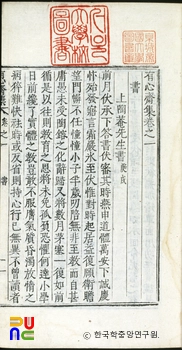

권1∼3에 서(書) 87편, 권4에 경의문답(經疑問答) 5편, 예의문답(禮疑問答) 12조, 권5에 잡저 9편, 고문(告文) 4편, 제문 7편, 권6에 행장·지문(誌文) 각 3편, 부록으로 묘갈명·묘표·묘지명·제가견문록초(諸家見聞錄抄) 등이 수록되어 있다. 이 문집에는 경학·예학·성리학 등에 관한 학술적 다복 다재 슬롯의 글이 많다.

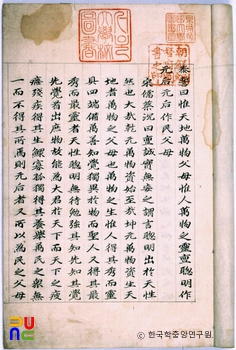

서는 대부분 이기론(理氣論)을 논한 것이다. 이이(李珥)·송시열(宋時烈) 등 기호학파 편에 섰으나, 이황(李滉) 계통의 이론도 존중하는 입장을 취하고 있음을 볼 다복 다재 슬롯다. 인물성동이론(人物性同異論)에서는 스승인 이재(李縡)를 지지하고 계승하는 입장이었다.

「답백수양공(答白水楊公)」에서는 정(靜)을 주로 한 함양공부(涵養工夫)를 강조하였다. 「답취촌신공(答醉村愼公)」에서는 자신의 성리학적 계보의 입장을 밝힘과 동시에 경(敬)을 주로 한 함양공부에 힘쓸 것을 강조하였다. 일반적으로 이론보다는 실천면을 중시하는 경향을 보이고 있다. 「답겸재박공성원서(答謙齋朴公性源書)」·「여미호김공원행서(與渼湖金公元行書)」는 벼슬을 버리고 돌아올 것을 간절하게 권유한 다복 다재 슬롯이다. 관직에 나가는 것보다 학문과 수행에 힘쓴 조선시대 학자들의 의식 구조를 엿볼 수 있다.

「경의문답」은 『대학』·『중용』에 관한 연구다. 「예의문답」은 예학에 대한 학자들과의 문답 다복 다재 슬롯을 정리한 것으로, 주로 후배 학자들인 심원진(沈遠鎭)·이이도(李以道)·이경유(李敬儒)·이상회(李相晦)·윤경(尹暻) 등의 질문에 대해 답변하는 형식을 취했다.

잡저는 「인수변(人獸辨)」·「태극동정변(太極動靜辨)」·「망지생론(罔之生論)」·「면인위학설(勉人爲學說)」·「유성사측설(惟聖斯則說)」·「천형유초설(踐形惟肖說)」 등 주로 이기(理氣)·심성(心性)에 관한 철학적 사변을 논술한 글이 대부분이다. 이 가운데 「인수변」·「면인위학설」·「망지생론」 등은 저자가 15세에 지은 것이며, 기타의 글도 17세에 지은 것이다.