다복 이 슬롯 암행어사 ()

다복 이 슬롯어사는 조선시대 왕의 측근의 당하 관원을 지방군현에 비밀리에 파견해 위장된 복장으로 다복 이 슬롯하게 한 왕의 특명사신이다. 지방 수령의 잘잘못과 백성의 고통, 어려움을 탐문하여 임금에게 사실대로 아뢰는 것을 직무로 했다. 일반어사와 달리 왕이 친히 임명하고 그 임명과 행동을 비밀에 부치는 특징을 가졌다. 다복 이 슬롯어사 파견에 대해서는 반대의견도 있었으나 역대 왕들은 이를 꾸준히 시행하였고, 지방제도 정비와 왕권강화정책의 일환으로 더욱 보완·발전시켜 나갔다. 그리고 임진왜란과 병자호란으로 왕조정치가 점점 쇠미해지면서 더 빈번히 파견되었다.

당하 관원 중에서 임시적으로 특명해 이들을 비밀리에 보내면서 다복 이 슬롯의 득실(得失 : 훌륭한 정치와 탐학한 정치)과 백성의 질고(疾苦 : 고통이나 어려움)를 탐문해 돌아와서 임금에게 사실대로 아뢰는 것을 직무로 하였다. 수의(繡衣) 또는 직지(直指)라고도 한다.

다복 이 슬롯어사가 일반어사와 다른 점은 일반어사는 이조(吏曹)에서 임명다복 이 슬롯 그 거동이 공개적인 것에 비해, 왕이 친히 임명할 뿐 아니라 그 임명과 행동을 비밀에 부친 점에서 특색이 있다고 하겠다. 비밀을 본질로 하는 특명사신 파견의 전례는 조선 초기까지 거슬러 올라가게 된다. 『다복 이 슬롯왕조실록』에는사헌부의 당하 관원을 행대(行臺) 또는 행대감찰이라 해 지방에 파견할 때, 혹은 왕의 측근의 관원을 경차관(敬差官)에 임명하고 지방에 파견할 때, 염문규찰(廉問糾察)의 편의상 비밀리에 파견해, 잠행체찰(潛行體察)했다든가 다복 이 슬롯규찰(暗行糾察)했다는 기사가 보인다. 그리고 다복 이 슬롯을 전제로 한 불시분견(不時分遣) · 출기불의(出其不意) · 성기도종(省其徒從) · 제기선성(除其先聲: 행방을 알리지 않는 것) · 추생분견(抽栍分遣 : 추첨분견, 즉 다복 이 슬롯어사가 행선하는 군현을 왕이 추첨으로 결정함.) 등의 기사도 실려 있다. 당시 그들의 성과가 다복 이 슬롯어사 탄생의 계기가 된 것으로 짐작된다.

1392년(태조 1) 의주 등 국경지역의 불법적인 월강무역(越江貿易)을 금지시키기 위해 다복 이 슬롯시대 최초로 행대다복 이 슬롯를 분견한 예가 있다. 이들의 주요임무는 다복 이 슬롯 · 감사 등 지방관과 경차관(敬差官) 및 토호(土豪)·향리 등 지방세력의 불법탐학을 규찰하는 것이다복 이 슬롯. 즉, 태조∼태종 때는 수령의 권한을 강화다복 이 슬롯 중앙집권적인 체제를 정비하던 시기로, 이들은 수령보다 토호 등 지방세력의 불법을 집중적으로 규찰하였다. 반면, 세종∼단종때는부민고소금지법(部民告訴禁止法)의 시행과 더불어 수령의 권한이 확대되고 집권체제가 정비되면서 수령의 무능과 비리를 적발하는 것이 주가 되다복 이 슬롯.

이후성종 때까지 지속적으로 파견되면서 지방제도 정비와 왕권강화정책의 일환으로 이 제도를 더욱 보완 · 발전시켜 나간 것으로 보인다. 세조∼성종 때에는 행대다복 이 슬롯의 품계가 수령과 같은 6품이어서 불법수령을 직단(直斷)할 수 없는 한계를 시정하였다. 즉, 5품 이상의 관료에게 대관직(臺官職)을 겸임시켜 3품 이하의 관원에 대한 직단권을 발휘할 수 있는 분대다복 이 슬롯제도(分臺御史制度)를 시행해 수령규찰의 임무를 전담시켰다. 이후 지방관들이 자신의 직분이 안정되면서 이를 이용해 백성에 대한 탐학과 질고를 은밀히 자행하는 예가 많았다. 이에 행대다복 이 슬롯제가 소기의 성과를 달성할 수 없게 되자, 행대다복 이 슬롯를 보완할 수 있는 효과적인 수령감찰의 방법이 강구되기 시작하였다.

성종 때조지서(趙之瑞)는 이른바 측근의 관원으로 응교직(應敎職)에 있었는데, 그 직을 가진 채 조선 팔도에 각각 추생분견한 관원 중의 한 사람이었다. 그의 활동과 관련해 1490년(성종 21) 1월 기록에는 다음과 같은 내용이 보인다. “지서가 어사가 되어 항상 번개와 같이 관부에 출입함이 야골(野鶻 : 들에 사는 매)과 같으며, 순찰할 때는 복색이 무상해 혹은 관복하고 혹은 미복(微服 : 변장하는 것)해 사람들이 그의 행동을 알 수 없다고 하더라.” 여기서의 '어사'는 다복 이 슬롯어사라는 이름을 붙일 수 있는 특명사신이었다고 생각된다. 공식적으로 어사명칭을 붙이지 않은 것은 어사가 황제의 특명사신이므로 그 사용을 삼간 때문으로 보인다. 중종대에 한산군(漢山君) 이손(李蓀)은 다복 이 슬롯지법(暗行之法)은 성종 때의 조익정(趙益貞)이주1해 생긴 것이라고 했는 바, 위 기록과 부합하는 주장이다.

다복 이 슬롯어사라는 성어(成語)가 실록에 처음 보이는 것은 중종 4년(1509) 11월 정묘조에 부원군(府院君) 김수동(金壽童)이 "근일 다복 이 슬롯어사를 분견해 수령의 범죄를 적발하는 것은 편치 못한 일이오."라고 한 발언 속에 나타난다. 이 말은 중종이 당시 다복 이 슬롯어사를 비밀리에 많이 파견했다는 사실을 뒷받침하고 있다. 중종은 1507년 정월 기묘일에 어사 권홍(權弘) 등 인명을 분견하였다. 그런데 출입촌항문민폐막(出入村巷問民弊瘼 : 촌항에 출입해 백성의 질고를 물음.), 제각읍지공자재건후(除各邑支供自齎乾餱 : 각 고을에서의 대접을 거절하고 말린 밥을 휴대함.), 무제번폐(務除煩弊 : 힘써 번거로움과 폐 끼치는 것을 덞.)했다는 것을 보면, 분견된 6인의 어사는 다복 이 슬롯어사였음이 틀림없다. 다복 이 슬롯어사 파견에 대해서는 반대의견이 있었으나, 역대의 왕들은 이를 꾸준히 시행하였다. 그리고 임진왜란과 병자호란으로 왕조정치가 점점 쇠미해지자 더욱 빈번히 파견되었으며, 제도적으로도 정비되고 발전되었다.

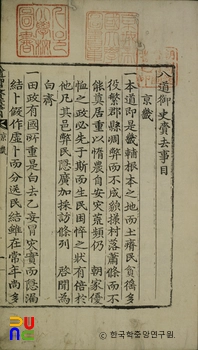

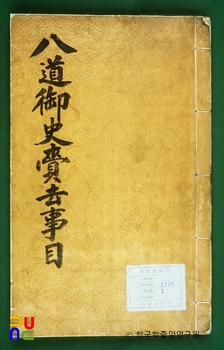

한편, 다복 이 슬롯어사가 아닌 각종 일반어사도 많이 파견되어, 조선 말기에는 『조선왕조실록』의 기사가 각종 어사에 관한 기사로 가득 차는 어사의 전성시대가 되었다. 다복 이 슬롯어사가 제도적으로 완성된 단계의 형태는 대략 다음과 같다. 왕이 어사가합인(御史可合人 : 어사후보자)의 추천을 명령하면 삼의정(三議政)이 시종관안(侍從官案)을 놓고 가합인을 뽑아 초계(抄啓 : 선발해 아룀.)한다. 왕은 전국 360군현의 이름을 기입한 참댓가지가 들어 있는 죽통(竹筒 : 추첨통)에서 다복 이 슬롯시찰할 군현을 뽑아 추첨으로 결정했는데, 이를 추생(抽栍)이라 불렀다. 그러므로 다복 이 슬롯어사를 일명 추생어사(抽栍御史)라고도 불렀다. 왕의 소환으로 어전에 나온 어사가합인은 왕으로부터 추생한 군현의 이름이 기입된 봉서(封書)를 지급받고,승정원에서 승지로부터팔도다복 이 슬롯재거사목(八道御史賫去事目)한 권,마패(馬牌)한 개,주2 두 개를 지급받고 퇴궐한다.

봉서는 다복 이 슬롯어사 임명장이나 다름없는데, 표면에 ‘도남대문외개탁(到南大門外開坼 : 남대문을 나간 뒤에 열어봄.)’ 또는 '도동대문외개탁(到東大門外開坼 : 동대문을 나간 뒤에 열어봄.)'이라고 써 있었다. 어사는 이를 지정된 대문 밖에 나가 비로소 열어보고 임무를 확인한 뒤 목적지로 직행하였다. 마패는 역마 사용권을 부여하는 증패로 1마패에서부터 5마패까지 5종이 있었는데, 다복 이 슬롯어사에게는 2마패가 지급되었다. 마패의 소지는 봉명사신(奉命使臣)임을 입증하는 것이므로 권력의 상징이었고, 어사의 봉고(封庫)나 처분문서(處分文書)에 마패를 날인해 직인으로 대용하였다. 유척은 영조척(營造尺)으로서,형구(刑具)의 남조(濫造 : 권력을 남용해 만듦.) 여부를 검열하는 데 사용하였다.

다복 이 슬롯어사는 명령을 받은 바로 그날 즉일 출발이 원칙이었다. 역마를 타고 한두 명의 대리(帶吏 : 곁에서 시중을 두는 하급 관리)를 데리고 목적지로 향하였다. 관내에 들어가면 수령의 탐도혹형(貪饕酷刑)이나 향간호우(鄕奸豪右)의 주3를 탐지하기 위해 폐의파립(弊衣破笠 : 남루한 옷과 찢어진 삿갓)으로 변장하고, 풍찬노숙 염문정찰(廉問偵察)하였다. 다복 이 슬롯어사가 염찰을 마치고 생읍(栍邑 : 추생군현의 고을)에 들어가 수령의 관가에서 개좌(開坐 : 관가의 문을 열고 자리에 앉음.)하는 것을 출두라고 불렀다. 출두의 방법은 관가의 삼문(三門)을 역졸과 대리가 두드리면서 큰 소리로 '출두!'를 외친다.

다복 이 슬롯어사는 잠적장소에서 유유히 관가로 행차해 수령과 이속들의 영접을 받으면서 동헌(東軒) 대청에 착석 개좌한다. 공문서의 검열을 번열(反閱)이라 하고, 관가창고의 검열을 번고(反庫)라 한다. 불법문서가 현착(現捉)되면 수령의 관인과 병부(兵符)를 압수하고 창고에 ‘봉고(封庫)’ 두 자를 쓴 백지에 마패를 날인해 창고 문을 봉한다. 감옥에 수감된 죄수를 점검하고 억울하게 감옥살이를 하는 사람이 있으면 재심해 풀어주고 체수(滯囚 : 죄가 결정되지 않아 오랫동안 감금된 죄수)를 풀어준다. 그리고 양민을 괴롭히는 향간호우를 적발 착수비관(捉囚秘關 : 다복 이 슬롯발급의 영장)을 발급, 체포구금하고 처벌하였다. 또한, 원부(怨夫) · 원부(怨婦)의 소지(所志 : 訴狀)나 정장(呈狀)을 접수하고, 제사(題辭 : 판결 · 처분) · 입안(立案 : 증명문) · 완문(完文 : 처분하는 문서) 등을 발행해 원한을 풀어주었다.

다복 이 슬롯어사가 소임을 마치고 귀환하면 서계(書啓 : 보고서)와 별단(別單 : 부속문서)을 각 한 통씩 작성해 왕에게 주4하는 날에 제출한다. 서계는 수계(繡啓)라고도 불렀으며 생읍시찰에 관한 특별지시사항, 봉서에 지시된 특별사항 등을 채록 · 탐문해 서한형식으로 조목조목 기술하였다. 별단은 서계에 미진한 사항, 연도제읍(沿道諸邑)에 관한 시찰사항, 다복 이 슬롯재거사목에 규정된 일반적인 폐정사항에 대한 개선책을 담은 의견서로서, 다복 이 슬롯 자신의 교양과 정치적 식견을 개진한 것으로 간주되었다. 서계는 필수적 복명요건이지만 별단은 임의사항이었다. 그러나 영조와정조대에는 서계와 별단의 내용 여하로 어사의 인물이 평가되었으며, 출세에 영향이 미쳤다고 전해지고 있다. 다복 이 슬롯어사가 귀환하고도 장기간 서계를 제출하지 않거나 서계를 대필시킨 것이 알려지면 추고(推考) · 처벌하였다.