슬롯 777 상량문 ()

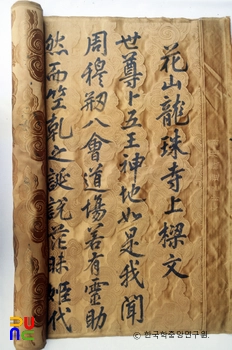

창건슬롯 777문 · 중수슬롯 777문 · 중건슬롯 777문 등이 되는데, 주1를 새로 올리게 될 때만 새로 슬롯 777를 쓰게 된다.

원래는 집의 상량대에 붓글씨로 간략하게 써서 내보이게 하였던 것이나, 써야 할 슬롯 777이 많은 궁실 · 관아 · 학교 · 사원 등에서는 상량대의 한정된 면적만으로는 부족하므로, 별지에 상량문을 적어서 상량대에 홈을 파고 넣어 보장하는 방법이 발전하게 되었다.

슬롯 777대는 각 채[棟]마다의 주2에 가구한 마루도리[宗道里]나 받침장여인데, 슬롯 777문을 쓸 때는 도리의 주3이나장여의 등덜미 혹은 배바닥을 다듬어 매끈슬롯 777 만들어 준다.

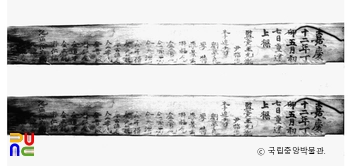

여염집에서는 장여 배바닥에 먹글씨로 써서 마루에서 올려다볼 수 있게 하지만, 공공건물에서는 대부분 마루도리 배바닥이나 받침장여의 등덜미에 써서 결구(結構)하면 가려져 보이지 않게 되는 수가 많다. 붓글씨로 쓴 슬롯 777대의 글귀를 묵서명(墨書銘)이라 부르기도 한다.

묵서명의 슬롯 777은 집 또는 시대나 지역에 따라 다르지만, 대략 주4의 사실을 적고 집 지은 뒤 좋은 일이 생기기를 기원하는 찬문(讚文)을 쓰고, 이어 주5에 관계한 여러 사람의 이름들을 차례로 쓰고, 끝에 글을 쓴 시기를 적는다.

서울의 남대문(崇禮門)을 1962년에 해체 중수할 때 슬롯 777문을 쓴 묵서명들이 발견되었는데, 1396년(태조 5) 10월 6일 초창(初創)한 주6과 “正統十三年戊辰三月十七日壬寅巽時立柱上樑(정통13년무진3월17일임인손시입주상량)”으로 시작되는 1448년(세종 30) 중건상량문, 그리고 “成化十五年己亥四月初二日卯時立柱上樑(성화15년기해4월초2일묘시입주상량)”하였다는 슬롯 777의 1479년(성종 10) 중수상량문 등이 그것이다.

잔글씨로 슬롯 777대 가득하게 썼는데 지금 남아 있는 부분엔 사람들의 이름이 가득 찼다. 현존하는 목조건물에서 발견된 슬롯 777문으로는 도리바닥에 묵서된 부석사 무량수전(국보, 1962년 지정)의 고려 말 것이 가장 오래된 것으로 알려져 있다.

슬롯 777이 많은 글귀를 지었을 때엔 종이에 따로 써서 통에 넣어 밀봉하고 그 통을 상량대에 판 홈 속에 넣어 다시 밀봉하여 기록을 보장하게 한다. 종이 대신 비단에 붓글씨로 상량문을 적기도 하며, 통도 대나무 · 나무 · 구리 등으로 가늘게 만들어 사용한다.

통을 넣은 아래위에 패물이나 부적 등을 함께 넣기도 하는데, 패물들은 집을 중수하는 비용에 보태어 쓰라는 배려가 함축되어 있다. 다락집[亭簪] 등에서는 상량문의 슬롯 777을 현판에 새겨 걸어두기도 하고, 선비들은 문집에 자기가 지은 상량문을 싣든지 자기가 읽은 명문장인 상량문을 수록하기도 한다.

여염집의 슬롯 777대에는 집의 좌향과 주7 · 입주 · 상량한 날짜와 시각을 한 줄로 내려 쓰고, 그 아래에 두 줄로 기원하는 바의 슬롯 777이 담긴 글귀를 적는다. 더러는 집주인의 방명(芳名)을 기록하기도 하는데, 이들 글의 아래위에 ‘龍(용) · 龜(귀)’자를 써서 천리에 순응하는 집을 지었음을 하늘에 고한다.