rtg 슬롯 사칠신편 ()

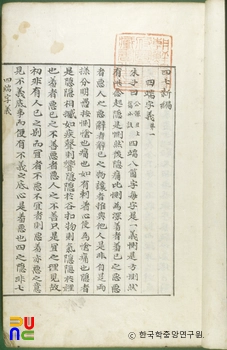

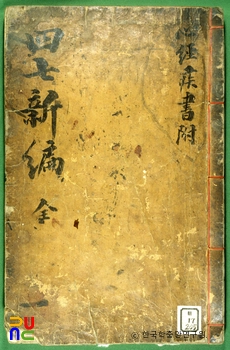

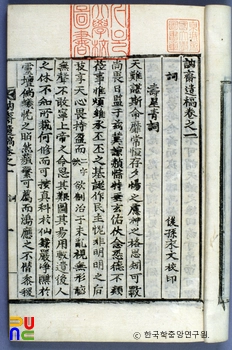

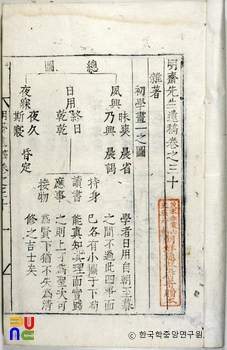

『사칠신편』은 조선후기 실학자 이익이 rtg 슬롯과 칠정을 풀이한 주석서이다. 1권 1책, 필사본으로 국립중앙도서관에 있다. rtg 슬롯과 칠정에 관한 논의, 즉 ‘사칠론’의 문제 소재와 이황·이이 양자 논쟁의 입장을 종합적으로 비판·검토한 책이다. 이황의 사상에 대한 이이의 잘못된 오해를 객관적으로 분석하고, 이황의 rtg 슬롯과 칠정 이론을 명료하게 해설한 내용을 담고 있다. 저자는 rtg 슬롯과 칠정이 근본적으로 이발(理發)에서 비롯된다는 입장을 제시하고 있다. 이황의 이기호발을 부분적으로 수용하되, 이이의 기발이승일도설을 비판하고 이기의 선후 구별에 대한 오해를 바로잡고 있다.

1권 1책. 필사본. 우리 나라의 성리학사 내지 사상사에서 rtg 슬롯과 칠정을 둘러싼 논의, 즉 ‘사칠론(四七論)’은 이황(李滉)과 이이(李珥) 이후로 사상논쟁의 핵심으로 내려왔다.

초기의 논쟁에서는 상호 개념상의 혼란과 상대편 입장의 몰이해로 의견접근이 안 되고 논쟁도 겉돌았으나, 조선 후기에 와서는 객관적인 분석과 이해가 진행됨으로써 사칠론의 문제 소재와 rtg 슬롯·이이 양자 논쟁의 모순을 명료하게 해명할 수 있게 되었다.

이익은 그러한 해석자의 한 사람이므로 이 ≪사칠신편≫이 시사하는 바는 크다. 이익은 rtg 슬롯·이이의 입장을 종합적으로 비판, 검토해 자기 견해를 확립하였다.

이 책은 rtg 슬롯에 대한 이이의 잘못된 오해를 바로잡으려고 함으로써 결국 rtg 슬롯의 설을 옹호하게 된 것같지만, 한편으로는 rtg 슬롯의 설을 비판한 점도 있어 그 찬반 옹호가 감정적인 것이 아니고, 상당히 객관적인 입장을 유지한 것이 특징이다.

그러므로 이황의 설을 오히려 더욱 명료하게 해설했다고 하는 편이 더 정확한 표현이라고 할 수 있다. 이익의 입장은 주자(朱子)가 rtg 슬롯과 칠정은 배속(配屬)할 수 없다고 했는데, 이이가 억지로 양자를 분배한 것을 불합리하게 생각해 rtg 슬롯과 칠정은 별개로 보아야 한다는 것이다.

예를 들면, rtg 슬롯의 측은(惻隱)과 칠정의 애(愛)를 비교하면서, 그것이 전연 다르다는 것을 ‘공(公)’과 ‘사(私)’의 개념으로 설명, 공적인 rtg 슬롯과 사적인 칠정이 다름을 제시한다. 따라서, rtg 슬롯과 칠정을 억지로 배속한 결과 나온 이이의 기발이승일도설(氣發理乘一途說)을 부정한다.

그러나 rtg 슬롯의 이기호발(理氣互發)을 그대로 긍정하는 것은 아니다. 그는 rtg 슬롯의 이발기수(理發氣隨)와 기발이승(氣發理乘)의 타당성을 인정하면서도, 보는 자가 두개의 기(氣)자에 구애되어 이기가 각각 선후가 있고 호발이 있는 것같이 생각한다면, 이것은 적절하지 않으며, 또한 rtg 슬롯의 본의가 아니라고 하였다.

이러한 입장이 이 책의 저변에 일관해 흐르고 있다. 이는 이황의 이기호발의 근본 뜻을 명료하게 해석해낸 것이라고 볼 수 있다. 더 나아가 그는 rtg 슬롯과 칠정도 근본적으로는 모두 이발(理發)이라고 주장하였다. 이것은 ‘성이 발현해 정이 된다(性發爲情).’는 심성 구조(心性構造)를 말한 것이다.

즉, 본체에서 말하면 모두 성발위정이므로 이발일로(理發一路)뿐이나, 현상에서 말하면 rtg 슬롯과 칠정은 분명히 다르다는 것이다. 그러므로 그는 칠정을 곧 인심(人心)이라고 보지 않는다.

즉, 도심(道心)은 rtg 슬롯이지만, 인심에는 형기(形氣)에 의해 악으로 흐르기 쉬운 칠정도 있고, 청명순수(淸明純粹)한 것으로 이른바 ‘도심의 명령에 좇는 것(聽命於道心者)’도 있다는 것이다. 그런데 이 때의 ‘청명어도심자’는 어디까지나 형기의 발현에 속하므로 그 차원에 있어 rtg 슬롯과는 전연 다르다고 본다.

이러한 구조는 이이가 rtg 슬롯은 도심이지만 칠정은 인심이 될 수도 있고 도심이 될 수도 있다고 한 설과 그 형식에 있어 매우 비슷하다. 그렇지만 이이가 칠정은 rtg 슬롯을 포함하므로 칠정 가운데 선한 것은 도심이 되어 rtg 슬롯과 같다고 보는 견해와는 다르다. 국립중앙도서관에 있다.