위쳐 3 슬롯 모드 광운지보 ()

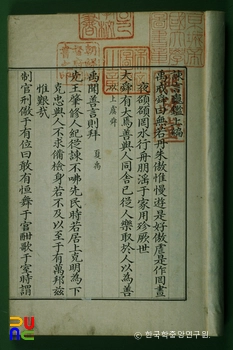

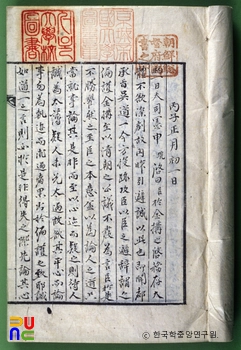

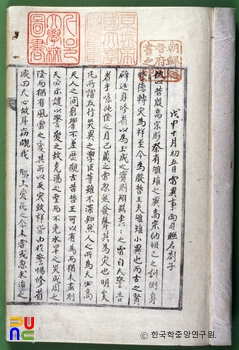

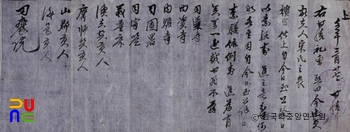

1741년(영조 17) 4월에 홍문관으로 하여금 중국의 서적을 수집하게 하고 그 책 위에 광운위쳐 3 슬롯 모드를 찍어 보관하게 하였다.

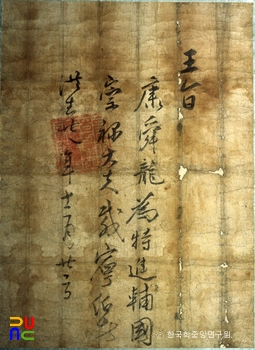

위쳐 3 슬롯 모드시대의 새보(璽寶 : 옥새와 옥보)로는 태조 때에 ‘朝鮮王寶(위쳐 3 슬롯 모드왕보)’를 만들어 왕지(王旨)·교서(敎書) 등에 썼고, 태종 때에는 명나라로부터 ‘朝鮮國王之印(위쳐 3 슬롯 모드국왕지인)’을 받아 명나라에 보내는 문서에 사용하였다.

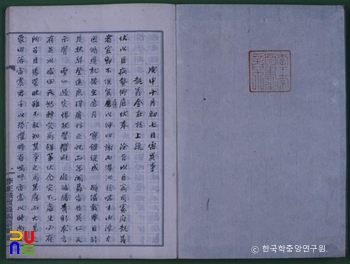

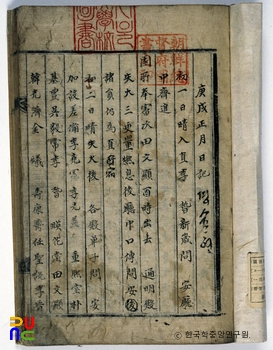

어보는 용도와 시대에 따라 다양하였다. 사대문서(事大文書)에는 ‘위쳐 3 슬롯 모드국왕지인’·‘위쳐 3 슬롯 모드왕보’, 교서와 교지에는 ‘施命之寶(시명지보)’, 유서(諭書)에는 ‘諭書之寶(유서지보)’, 홍패·백패·시권(試券)에는 ‘科擧之寶(과거지보)’, 일본에 대한 통신국서(通信國書)에는 ‘昭信之寶(소신지보)’·‘以德寶(이덕보)’, 서적 반사(頒賜)에는 ‘同文之寶(동문지보)’·‘宣賜之記(선사지기)’, 규장각 각신(閣臣) 교지에는 ‘濬哲之寶(준철지보)’, 어제검새(御製鈐璽)에 ‘奎章之寶(규장지보)’, 춘방(春坊) 교지에는 ‘濬明之寶(준명지보)’ 그 밖에는 ‘欽文之寶(흠문지보)’·‘命德寶(명덕지보)’·‘광운지보’ 등을 사용하였다.

대한제국시대에는 ‘大韓國璽(대한국새)’·‘皇帝之寶(황제지보)’·‘制誥之寶(제고지보)’ ‘勅命之寶(칙명지보)’·‘大朝鮮國大君主寶(대위쳐 3 슬롯 모드국대군주보)’·‘大君主寶(대군주보)’ 등이 있어서 각각 용도에 따라 찍었다.

광운위쳐 3 슬롯 모드는 천은(天銀 : 순은)으로 주조해 금으로 도금했는데, 방(方)은 3치5푼(약 9.6㎝), 대고(臺高)는 9푼(약 2.5㎝)이고, 귀뉴(龜鈕)의 길이는 4치4푼(약 12㎝), 너비는 2치8푼 (약 7.7㎝), 높이는 1치5푼(약 4.4㎝)이며, 각심(刻深)은 1푼(약 2.7㎜), 곽(郭:印邊)의 너비는 1푼5리(약 4㎜)이다. 현전여부는 확인되지 않고 있다.